壮丽70年•奋斗新时代 | 定边:治沙造林成就宜居城市

治沙造林是一项功在当代、利在民生的事业。通过多年的积极治理,定边县域内的流动沙丘基本消失,形成了林草围沙之势,南部水土流失得到了有效治理。近几年大风扬沙天气和沙尘暴呈逐年下降趋势,土壤侵蚀程度有所缓解。各项林业工程的实施,使定边县生态环境明显改善,创造了良好的人居环境,全县生态环境建设逐渐步入了可持续发展的良性轨道。

种下一棵树 风沙退一步

建国之初,定边县的森林覆盖率仅为0.5%,风沙、干旱、沙尘暴、洪水等自然灾害频繁。据《定边县志》记载,年平均8级以上大风日25天,最高记录达到一年59天,年平均沙暴33天,最高记录达到一年82天,以至有民间谚语称“全年一场风,从春刮到冬”。风沙肆意的自然环境严重影响了人民群众的生产生活,恶劣的生态环境,逼着全县人民开启了艰苦的治沙造林事业。

上世纪五十年代至七十年代以国有林场、公社和生产队办的林场为主体,掀起了群众大规模造林的高潮,人民群众通过勤劳的双手和吃苦耐劳的精气神植下了一棵又一棵树,栽出了一片又一片林地。八十年代后期开始以承包造林为主,此种方式充分调动了人民群众治沙造林的积极性,取得了显著成效。

1978年,定边县响应国家号召启动了三北防护林工程,先后五期共造林353.19万亩。1988年开始飞播造林,截止2006年,累计飞播造林面积106.4万亩,保存面积50.99万亩。2011年至2018年,累计造林及改造低产林面积81.94万亩,封山育林约11万亩,森林抚育9.6万亩,义务植树767万株。这一串串数字,是全县人民群众70年来与风沙苦斗所取得的成就。

“经过全县人民开展大规模的‘北治沙、南治土’治沙造林运动,我们的生态环境得到了根本改善,实现了从‘沙进人退’到‘人进沙退’的历史性改变。”定边县林业局长赵治安说,截至2018年底,全县林木保存面积达到303.2万亩,林木覆盖率由建国初的0.5%提高到现在的29.2%,成就令人瞩目。

造林代代有 英雄辈辈出

“我上小学那时,生活的地方还有碱滩地,每到冬春季,风沙经常铺天盖地。有一次放学时起了大沙暴,刮得天昏地暗,眼都睁不开,我回家路上迷失了方向,掉进碱壕,天快黑了还没有回家,后来家里人沿路去找,听到我的哭声才找到了我。”现年53岁的王志兰回忆说。

曾获得过“全国十大绿化女状元”“全国三八红旗手”的王志兰,是定边县郝滩乡高寨子村村民。1999年,国家提出“退耕还林(草)、封山绿化、个体承包、以粮代赈”的政策后,她率先在郝滩乡白于山北麓海梁山承包了1万多亩荒山,开始了承包荒漠治理的事业。20年来,她与丈夫郭荣先后承包治理了13万亩荒山、荒沙和荒滩。此外,在她的荣兰荒漠治理有限责任公司旗下,还挂牌成立了林业产业化培训基地、舍饲养羊示范基地、兔业培训基地、农业产业示范基地、妇女就业培训基地、国家科协和省科协科普基地,已经成了当地农业产业化发展的龙头企业,影响深远。

在林业生态建设的历程中,定边县先后涌现出了“全国劳动模范”李守林、“全国治沙英雄”石光银、“全国治沙标兵”杜芳秀和王志兰等一大批非公有制造林典型。近期在央视新闻联播“爱国情 奋斗者”专栏,开篇即讲述了治沙英雄——大漠赤子石光银,引起全社会强烈反响。此外,与石光银有关的书籍、微电影在在社会上都有流传,而他的“誓将沙漠变绿洲”精神深深影响着一代又一代的植树造林人。笔者曾多次接触石光银老人,更曾多次听到老人在不同场合呼吁:希望一代又一代的年轻人能够参与到治沙造林事业当中来,将先辈们的艰苦奋斗精神薪火相传。

多年来,通过政府的扶持,全县非公有制林业蓬勃发展。据统计,全县有各种非公有制林业示范户1069户,其中造林在1000亩以上有240户,5000亩以上有17户。

生态搞起来 城市可宜居

启动“创建国家森林城市”以来,定边县结合全县实际,严格按照“三带三区”林业发展布局,科学规划,积极推进森林生态体系、森林产业体系、森林文化体系和森林支撑体系等四个方面的系统性建设。目前,全县各职能部门正在按照《定边县创建森林城市实施方案》抓紧实施相关项目,增加公共绿地建设力度,加大广场、小游园建设,增加公共停车场绿化等。

同时,为了提高造林造景层次,提升景观品味,定边县加大城市周边、道路沿线、森林公园等建设力度,力求增加城市林业综合景观的广度和深度,为居民营造随处可见的生态景观。先后绿化了307改线道路、定海路、贺红公路等路段,千里绿色长廊造林1.56万亩;完成了69个行政村的绿化工程。特别在城区四周,经过多年的努力,打造了一条全长54公里的封闭式环城防护林带,四周距县城中心平均7.2公里,总控制防护面积208平方公里。林带营造樟子松、国槐、新疆杨等近百个树种林达45万株,栽植地被14万平方米,平均宽度200米,总面积8216亩。

“我们家搬到城里十多年了,以前每到冬春之际刮风的时候,沙尘天气就让人受不了。现在好多了,刮起风,街上不再像以前那样堆起厚厚的沙堆了。”定边县东园子社区居民耿瑞敏说。

近年来,定边县正在着力打造马莲滩国家沙漠公园建设项目,总面积4万亩,计划总投资7.4亿元。目前,已经完成了园内二三级园路的建设和部分绿化,照明系统和部分基础设施的建设。公园以“生态性、人文性、可持续性、特色性”为设计理念,以森林景观和沙漠景观为基础,以边塞文化为辅助,以人文景观和水体景观为引领,依托自然地形构建基本框架,充分尊重和挖掘县域历史和现代人文精神,将人文精神和自然生态完美结合,具有休闲、娱乐、沙地运动、文化展示和生态保护等功能。

来源:榆林微讯

行思 | 敦煌见闻录之防沙治沙 治沙

“敦,大也;煌,盛也。”

——东汉 应劭《汉书•地理志》

小编在今年暮春时节

有幸跟随实习队伍前往敦煌

一览当地的民风习俗、地物风景

当然最引人探知、也最重要的

还是在莫高窟工作学习的一段时光

由西安到敦煌

故思以“敦煌见闻录”为系列

记事的同时

把我的所见所闻讲述给大家

初到敦煌

这里与西安相比

昼夜温差仍达10多度

驱车到市区外时

公路两侧视之所及尽是广阔的沙漠戈壁

再远处

一半是三危山黑云压城般的连绵静穆

一半是鸣沙山一袭素笺般的漫漫沙黄

莫高窟便坐落在鸣沙山东麓的崖壁上

不可避免地常年经受风沙侵蚀

远方的三危山

遥望莫高窟

如何减少风沙对文物的危害

保护莫高窟及其周围环境呢?

下面便将从其周边风沙的形成、

治沙原因和多种防沙治沙手段三个方面

道来这段“风沙安家”之旅

1.沙从何起

想要阻止风沙侵袭

首先要搞清楚风向及沙源

莫高窟区的风向

主要有西北、东北和东南三个风向

而沙源主要来自鸣沙山

以及沙砾质戈壁面上的就地起沙

莫高窟区风向示意图

2.因何治沙

远游千里的风沙落脚于莫高窟

有的堆在栈道、窟前形成积沙

有的借游客移动时的空气流混入窟内

积沙、风蚀沙、风沙尘等

会导致壁画颜料层脱落、褪色、磨损、降尘

甚至窟顶剥离等危害

目前加固过的一些壁画仍会受到风蚀磨损

因此防沙治沙势在必行

莫高窟露天壁画的风蚀情况

3. 何以治沙

莫高窟在地理位置上背靠鸣沙山,而鸣沙山又是巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的过渡地带,因此这一地区自古风沙较大。其防沙历史早先有道士王圆箓挖出防沙沟进行抵御;以树筑成防沙墙,用有间隙的泥巴栅栏挡沙等。

在传统治沙手段的基础上

经过近二十几年的研究试验

因地就势,采取以固为主

固、阻、输、导相结合的防护原则

形成了莫高窟现有的综合防沙治沙体系

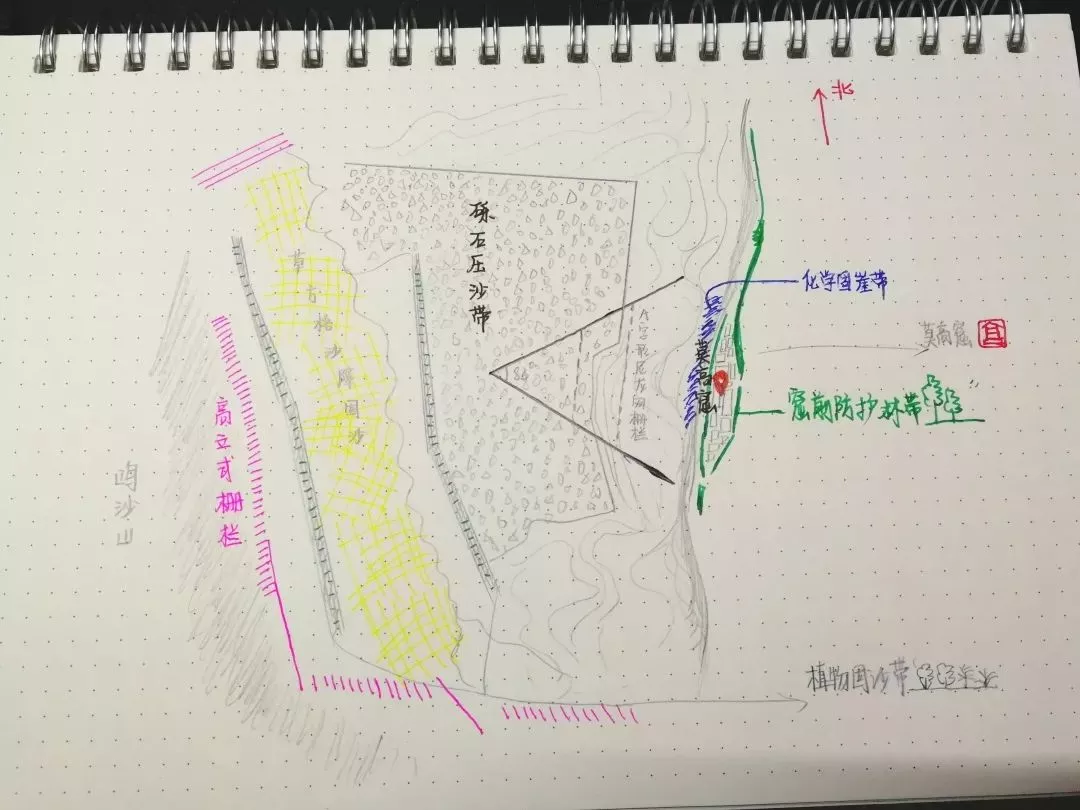

在莫高窟的周围环境建立了五重防沙带

—— “高立式栅栏、植物林带、砾石压沙地面、A字型尼龙网带和麦草方格”

具体什么样呢?

大家可以参考一下小编画的示意图……

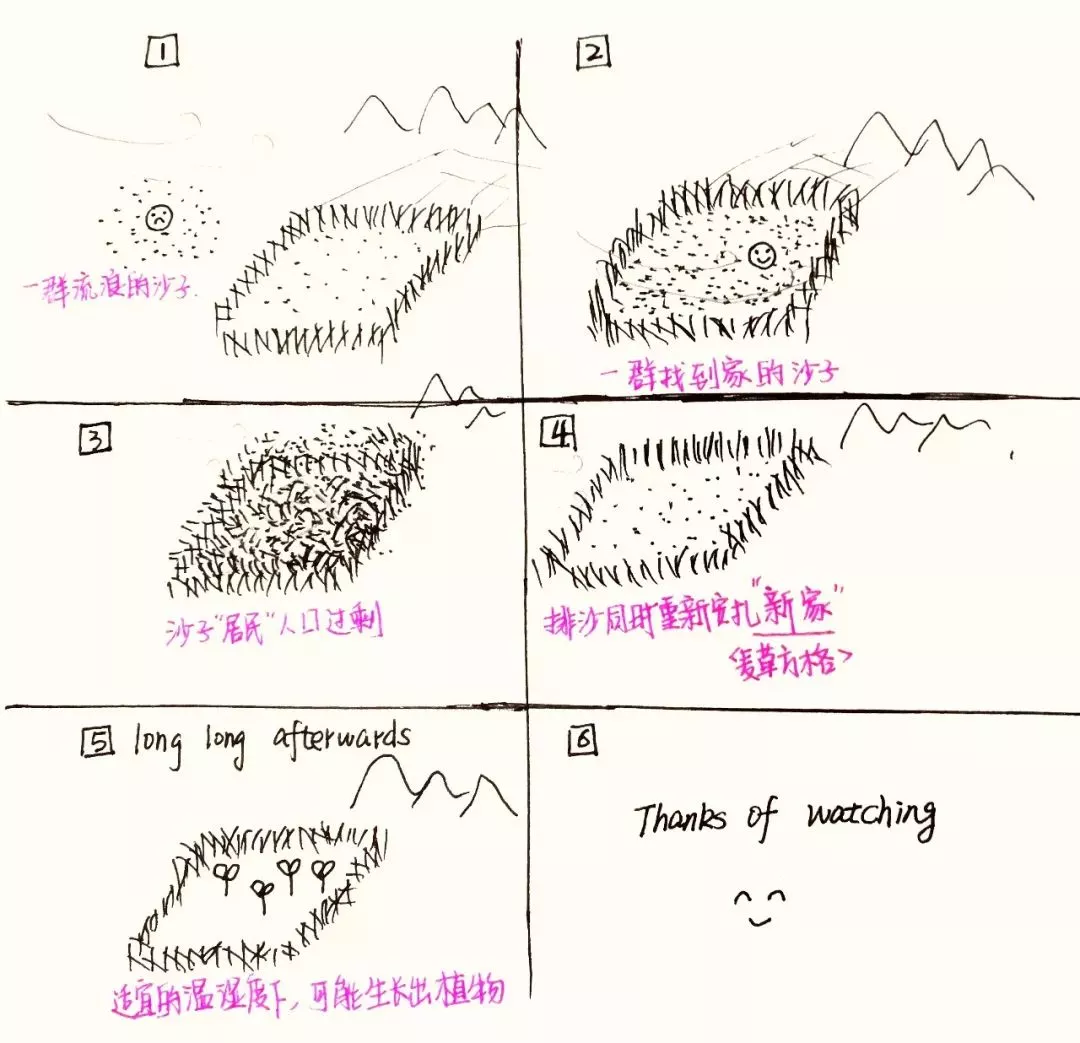

下面为大家着重介绍一下麦草方格~

沙丘上大面积铺设的麦草方格

是把麦草围成一个个1m×1m左右的格子

牢固地扎到沙子中

其出露地面的毛毛碎碎的部分

增大了地表的粗糙度

降低风沙移动速度的同时使其降落在麦草方格里

常此以往,加之适宜的温湿度时

这些区域就更有可能生长出植物

从而更好地固沙肥土,改善沙漠的生态情况

安扎完成的一个麦草方格

不同时间不同地段的方格里

沉积的流沙含量各有不同

对于退化严重或已被覆盖掩埋了的麦草方格

需要重新安扎

风沙的“安家”之旅

近些年一些地区(宁夏等地)

还出现了“升级版”的麦草方格

研究人员们在麦草方格内

喷涂人工培养的微生物试剂

以形成土壤结皮、起到固沙作用

也会看到麦草方格的身影

公路旁的麦草方格

实习时徒步前往山顶治沙站

登临最高处的建筑上四处远眺

安扎在莫高窟周围的重重护卫了然眼前

(拍摄视频角度受限,五重防沙带未拍全~)

这些规划严整的方阵里

各个防沙系统相互配合

就像古时戍守边疆的士兵们

日夜相继静静守在西北的沙漠边沿

小编在实习期间

从一个久负盛名的古都——长安

来到另一个历尽尘朴的古都——敦煌

犹记初至沙洲时

茫茫榆杨仍枯凉

迢迢山水间,史载的故事数不胜

思之今日

卷卷史书里记载过的人物

俱已消逝在尘埃之下

面对莫高窟多个朝代留下的

透物见人,亦透物见史

而保护文化遗产的周围环境

也意味着更好地保护所有过去甚至现在存在的

人类活动、传统认知、社会精神实践等无形的文化

历时弥久的综合防沙治沙体系

是不少科研人员们耗费半生光阴试验寻得的

一个“将来完成进行时”的结果

对文物保护工作者来说

也许终其一生

只能致力于文物保护的一个小小方面

比如研究可溶盐分析、壁画胶结材料等

但每个人所做到的这一小小方面的研究

汇聚起来也有非凡的意义

文编/梦也何

部分图片来源于网络,涉及版权请联系

参考资料:

王惠贞《文物保护学》

改革先锋 || 王有德:生命不息,治沙不止 治沙

我在这里等你

2018.12.28/ GOODEVENING

ღ

▼

正文共:2492 字 5 图

预计阅读时间:16 分钟

12月18日上午10时,庆祝改革开放40周年大会在人民大会堂隆重举行。会上宣读《中共中央国务院关于表彰改革开放杰出贡献人员的决定》,授予王有德等100名同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章。在这份百名改革先锋名单中,宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局党委原书记、原局长王有德,作为“科学治沙的探路人”,名列其中。谈及被授予改革先锋称号的感受,王有德连说:“非常震撼!非常兴奋!回去后我还要继续治沙,生命不息,治沙不止!”

今天让小星带你了解一下科学治沙人,王有德。

人物介绍

王有德, 男,回族,1953年9月出生,宁夏灵武人。1973年参加工作,1981年加入中国共产党,现任宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局党委书记、局长兼灵武市白芨滩防沙林场党委书记、场长。2005年5月被国务院授予“全国先进工作者”,2006年7月,被评为“全国优秀共产党员”,受到中共中央的表彰奖励。

2018年11月,入选100名改革开放杰出贡献对象。2018年12月18日,党中央、国务院授予王有德同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“科学治沙的探路人”。

遏制风沙造福于民

王有德心中只有一个目的:扼制风沙,造福于民。 18年来,他做事的原则就是一切从大局出发,不搞短期行为。 1999年入冬时节,灵武市将灵州大道及环城的9公里绿化任务交给了白芨滩林场。当时,有人提醒王有德,市政府财政紧张,200万元的工程费不知要拖到猴年马月,林场资金不宽裕,还是想办法推掉算了。王有德马上批评说:“我们的职责就是种树,哪儿需要就往哪儿种,作为林业建设者,该奉献时必须奉献,多栽树不是啥吃亏的事。”栽种期间,晚上9点钟树苗才到。为了保证高成活率,必须当即栽上。王有德召集林场全体职工连夜赶植。第二天还要参加一个项目谈判的王有德一直干到凌晨4点,实在干不动了就让他的妻子和大儿子来接替他干。2001年5月,白芨滩林场以最低报价中标古王高速公路第一合同的绿化工程。原设计方案的路基边坡采用混凝土方格网,每平方米造价28元。由于成本高,造价大,投资方提出改用植物护坡方案,并要求先行试验。其他承包单位怕吃亏、担风险,不愿接受这个方案。王有德和班子成员商议后,成功拿下了试验任务,使工程造价降为每平方米5元,仅为原造价的六分之一左右,仅这一项就为国家节约投资金额250万元左右。王有德经过认真研究后,提出质疑,认为方案设计树种起点太低、形象差,建议种植侧柏、樟子松等高档树种。因为涉及增加费用,甲方一时难以决断。王有德当即承诺:林场承包的10多公里标段,全部改种侧柏、樟子松,不增加一分钱费用。建议被采纳,林场却未从该项工程赚到钱,还倒贴了不少“家底”。如今,王有德的谏言已在自治区高等级公路上变成现实。

用实际行动感召他人

1986年7月,王有德打响了上任后的第一场大型攻坚战。在北沙窝流动沙丘地带,他要开发500亩果园。此时,多年来的粗放管理,使得白芨滩林场徘徊不前,职工一盘散沙,大家对场里没有信心,对北沙窝的开发也是将信将疑。摆在王有德面前的首要难题是怎样才能调动大伙的积极性。当时林场的经济条件不好,职工一年收入才几百元。王有德觉得只能用领导干部的实际行动来感召大伙,只有凭领导干部的意志来聚合工人们。白天,他和职工一起推沙平田砌渠道,挖坑施肥栽树苗,夜晚点着煤油灯安排第二天的工作。离家仅3公里的王有德和职工住在工地的帐篷里,最长一次竟50多天没回家,他和职工一样,吃的是工地上刮进沙子的饭,早上一起来头发上、脸上、被子上都是一层细沙。作为一个领导,他带头苦干, 在白芨滩,王有德身先士卒、带头苦干的事情说也说不完,每个职工都能不假思索地讲出一大堆。 在建北沙窝林场果园的泵房时,王有德和职工一道往房顶上运送空心板。1992年10月,灵武市政府将大泉乡东边的8700亩沙荒地划拨给白芨滩林场,要求到年底初步开发1000亩,接到任务后,王有德立即带领林场的几十名职工向茫茫大漠挺进。时值初冬,大泉乡一望无际的沙漠里寒风呼啸,沙子打在脸上如刀割一般。他和工人干在一起,睡在一起,没处做饭,他们干粮就水;他们将麦草往沙地上一铺和衣而睡。王有德每天只能睡三四个小时,尽管到晚上脚肿得连鞋也脱不掉,可他还是坚持在几公里的渠拜上跑十几个来回。其间,他完全可以坐车回家,但他从不搞特殊,在这里一住就是3个月。

让沙漠变绿洲

“我这辈子就是干了两件事,一件是让沙漠变绿洲,另一件就是让职工变富。”说起防沙治沙,没有人比王有德更有发言权。1976年,王有德进入林业系统工作时,他工作的地方还是一片不毛之地。在担任宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局局长、白芨滩防沙治沙林场场长期间,王有德在林业一线领导岗位数十年如一日,率领全场职工在风沙线上构筑了一条牢不可摧的生态屏障,同时也摸索出一套先进治沙模式,让黄沙满天、生态条件极其恶劣的贫困林场,变成物种丰富、生态优良的国家级自然保护区。

2014年,王有德退休了,但他一刻也闲不下来,更割舍不了已经从事40年的防沙治沙事业。他在河东机场的东边承包了1万亩荒滩区继续防沙治沙,并创建了宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会。经过4年治理,那里的生态也已发生巨变。

“生命不息,防沙不止。”这是王有德的人生信条。他说:“多栽一棵树,就能体现我的价值,也就多了一点幸福。我要一直干下去。”

王有德,这个将人生追求融入到治沙播绿伟大事业中的务林人,以自己的模范行为和高尚品格展现了当代共产党人的高风亮节和精神风貌,他无愧于“治沙英雄”的称号,值得我们敬重!

-HEBUST-

主编 | 丁 宁

责任编辑 | 崔一鸣

编辑 |张雨欣 谢异匆

图文来源 | 网络

【本文章所有图文来源版权归原作者所有,禁止二改商用,如经发现,必将追究责任】