历史上的今天│1949年 > 12月5日 > 北京新华广播电台正式定名为中央人民广播电台

1949年12月05日,北京新华广播电台正式定名为中央人民广播电台

中央人民广播电台,前身是于1940年12月30日在中国革命圣地延安诞生的第一座人民广播电台------延安新华广播电台。1949年3月25日延安新华广播电台(撤出延安以后,改名"陕北新华广播电台")开始在北平播音,使用北平新华广播电台呼号,1949年12月5日,正式定名为中央人民广播电台。

历史点滴|中央人民广播电台在太行山中井陉的岁月! 广播电台

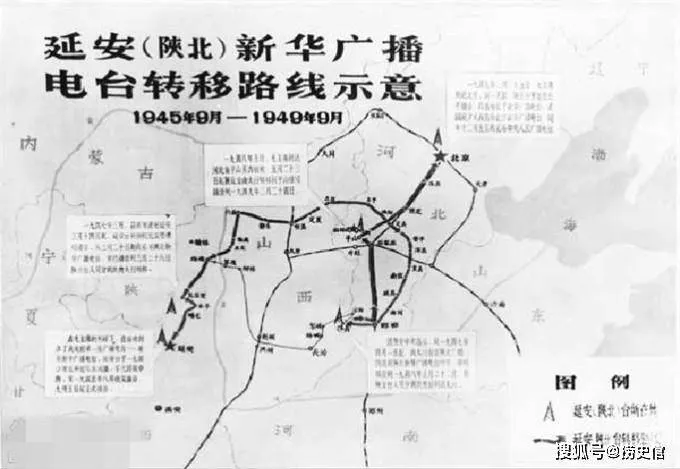

陕北新华广播电台的前身是延安新华广播电台,是中国共产党领导创办的第一座广播电台。1940年12月30日开始播音,隶属新华通讯社,1947年3月21日起改称陕北新华广播电台。随着战局形势的发展,曾先后转移到今河北省涉县、平山县及井陉县库隆峰村境内播音。1949年3月25日,陕北台迁进北平,改名为北平新华广播电台, 后定名为中央人民广播电台。

(作者 傅振华)1948年9月,“陕北新华广播电台”转移到了河北省井陉县库隆峰村。

“陕北新华广播电台”的前身是“延安新华广播电台”,1947年3月中旬撤出延安,转移到陕北的瓦窑堡,改称“陕北新华广播电台”,半个月后又转移到河北省涉县沙河村,1948年5月转移到平山县张胡庄,9月由张胡庄转移到库隆峰村。

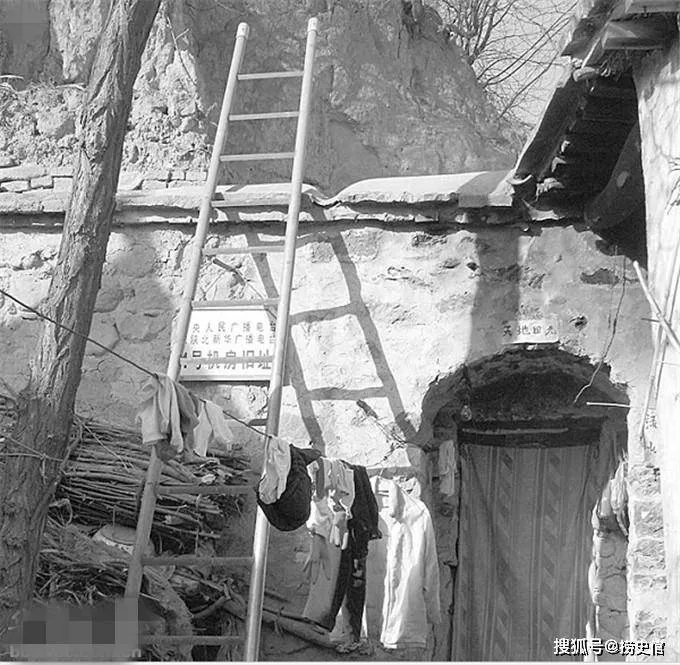

库隆峰村北石龛下的发射台旧址

电台迁到库隆峰村后,发射台设在村北库山寨脚下的北石龛,播音室设在西南窑的高贵昌和高二庭家。当时由村干部韩忠喜、傅德礼、王树九出面,动员这两家搬到别人家暂住,并由木匠傅从信、李凤祥、傅过兵等人组织施工,拆掉高贵昌家的北房和高二庭家的南房,合成一个大院,把门窗都装上了玻璃。播音的机器设备安装在座西向东的土窑洞里面,两家的南北厢房和东临街房住着工作人员和警卫人员。大门口设有岗哨,晚上,本村的民兵在大门口外面协助电台的警卫人员站岗。

播音室后面的东台垴上架着4根40多米高的木杆天线,还有两行电线杆,沿着东台垴、泉子洼向南延伸,经过芦峪村到矿区的天护村,与那里的发射台联接。两行电线杆,一行是由井陉矿务局第一矿引来的高压电线,另一行是电话线。

网络配图

“陕北新华广播电台”隶属于当时的新华社,新华社和党中央一起住在平山县西柏坡村,社长是廖承志,总编辑胡乔木。电台的广播稿件由新华社口头广播部编写,由廖承志同志终审签发。重要新闻和评论由毛泽东、周恩来、刘少奇等领导同志审阅修改。稿件由通讯员骑马送到库隆峰村的电台播音室录音后播出。有时因滹沱河涨水,人、马都无法过河,就把重要新闻消息用电话传给播音员,记录下来再录音播出。

1948年9月至1949年1月,中国人民解放军举行了举世闻名的“辽沈”、“淮海”、“平津”三大战役,“陕北新华广播电台”在库隆峰村不断把战争胜利的消息播送到四面八方。电台还播送了大量的针对国民党军队的宣传稿件,起到了瓦解敌军的作用。在此期间,毛泽东、周恩来等中央领导同志为电台写过不少广播稿件,仅据《毛泽东选集》第四卷和《毛泽东新闻工作文选》两书所载,毛泽东同志在这一时期所写的消息就有《我军解放郑州》、《中原我军占领南阳》、《中共发言人就和谈问题发表谈话》等10篇,还有《中国军事形势的重大变化》、《将革命进行到底》、《评战犯求和》等评论和述评9篇,还有专为陕北台写的《人民解放军总部向黄维兵团的广播讲话》、《敦促杜聿民投降书》、《刘伯承、陈毅两将军向黄维兵团的广播讲话》3篇广播稿。周恩来同志写了《致七十二师文告》等广播稿。在播送毛泽东同志为电台写的新年献辞《将革命进行到底》时,正值1948年12月31日,新华社社长廖承志同志亲自到库隆峰村看望播音员和机务员,向他们拜年,还向他们讲述了这篇献辞的内容和重要意义。

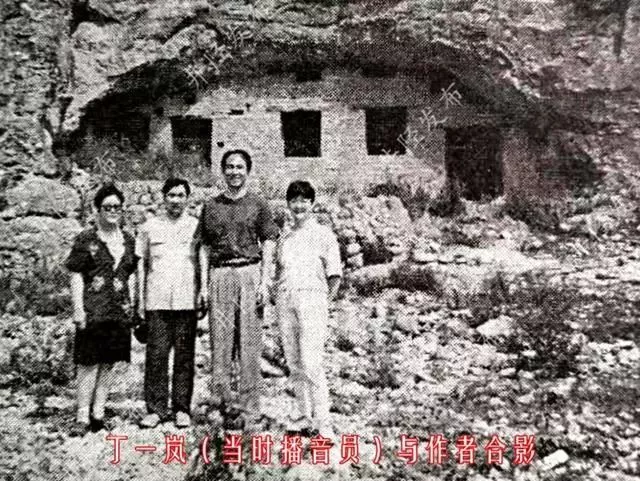

当时任播音员的丁一岚(左一)回访故地

“陕北新华广播电台”在库隆峰期间,电台领导、工作人员和警卫战士,与当地群众结下了难忘的深情厚谊。高贵昌、高二庭、高四连、高太小、高八八等十来户农民把房子腾出来让电台占用,他们搬到别人家暂住,人多房屋小,十分拥挤,有的房子夏天漏雨,冬天透风,但他们自己克服困难,不给电台领导和村干部找麻烦。电台工作人员家属有的在本村小学读书,高爱春等人给他们看小孩。傅汝书、傅雁林先后给播音室食堂做饭。

电台的干部战士说话和气,待人热情,平易近人,热心帮助群众。电台有位孟祥毅同志,大家都称他“孟班长”,经常帮老乡家干活。孟班长很爱打篮球,还很爱逗老乡家的小孩玩,经常是一抱很长时间,从不嫌脏嫌累。

电台的领导和工作人员非常关心群众疾苦,为老乡们排忧解难。电台的医务人员经常到老乡家里为病人治病、打针送药,使不少危重病人转危为安。

电台驻到库隆丰村以后,使附近十里八乡文化落后的山村有了新气象。电台在高太小家的房子东北角上按着广播喇叭,播放新闻、歌曲、戏剧等节目。当地的群众只听过电唱机,不知道无线电广播是怎么回事,赶集上店、走亲访友的人路过这里,总要停下来听一阵这新鲜玩艺儿,甚至有人专门跑几十里路来听“洋戏”。有些不知就里的人还说:“八路军真能,那么点个小东西,里边儿能装得下那么多人唱戏。”电台还不断给群众放映电影,防口、洛阳、杨青等村的群众,晚上往返二十多里前来观看,那时放映的电影,主要有《鸡毛信》、《白毛女》等。

1949年3月5日,党的七届二中全会在河北省平山县西柏坡村召开。3月23日,电台播发了这次具有重大历史意义的会议公报。

1949年3月2 4日,是电台在库隆峰村的最后一次播出。3月25日,电台随党中央迁往北平。电台迁走时,领导、工作人员和战士与村里的干部、群众依依惜别。

注:本文根据温济泽、赵玉明回忆整理。温济泽当年是新华社管理委员会委员、口头广播部主任;赵玉明当年曾在陕北新华广播电台工作。

(此文发表于《井陉文史资料》第三辑,1992年8月印刷。1995年,《燕赵都市报》、《燕赵晚报》曾予转载。)

延安时期的新华广播电台,它是中央人民广播电台的前身 广播电台

延安新华广播电台是中国共产党创办的第一座广播电台。 1940年春,中共中央决定成立广播委员会,由周恩来任主任,新华通讯社、中共中央军事委员会三局等单位的负责人任委员,领导筹建广播电台的工作。原陕北新华广播电台1号播音室就在这件简陋的窑房里

原清志,被称为“中国对外广播第一人”。原清志本来是地地道道的日本人,在日本出生、长大,一直到25岁。受身为日本共产党党员的丈夫的影响,原清志反对日本侵略中国,并认识了一些在日本的中国进步留学生。丈夫被捕去世后,在丈夫的中国朋友的介绍之下,25岁的原清志带着女儿来到中国,参加了八路军,并加入了中国共产党。

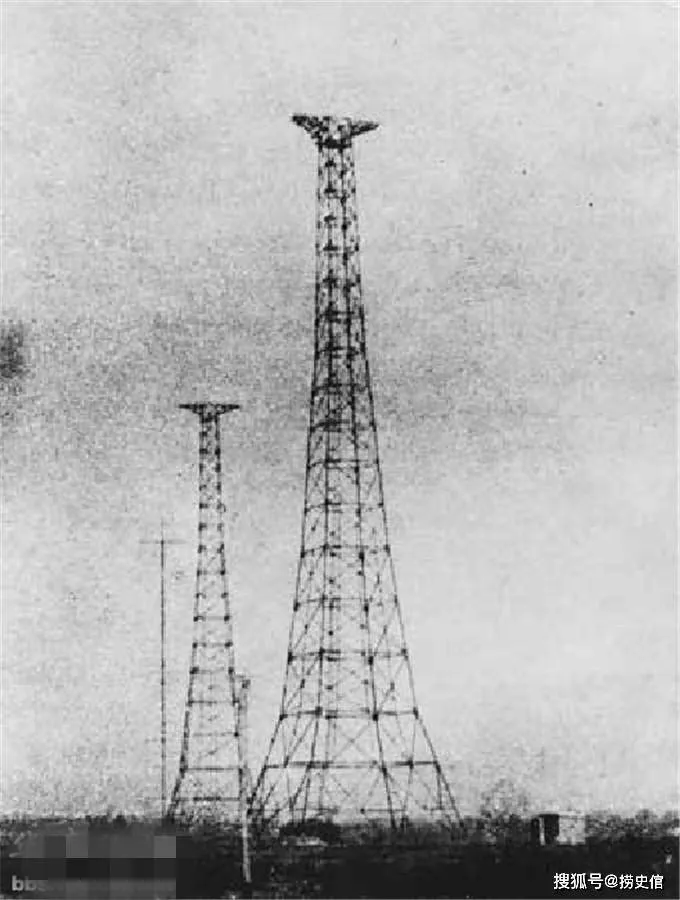

从1948年1月到1949年1月,陕北新华广播电台在今河北省石家庄市矿区和陉县交界处的天户村建立了一座发射电力为三千瓦的发射台

1947年3月20日,延安新华广播电台改名为陕北新华广播电台。1948年5月,陕北新华广播电台转移到西柏坡,在这里继续播音,直到1949年3月转移到北平。图为陕北台转移线路图

原新华社培训学校的窑洞

原新华社培训学校的窑洞

延安新华广播电台“红色中国”英语播音第一人 ——著名英语播音员魏琳

建国初期北京新华广播电台的工作人员 1949年3月25日,延安(陕北)台迁北平(今北京),改名为北平新华广播电台,开始具有中央台的性质。1949年6月,中共中央决定成立中央广播事业管理处,管理并领导全国广播事业,广播电台从此与新华社分离。1949年9月27日,北平新华广播电台改名为北京新华广播电台。

1949开国大典上的现场播音(左为齐越,右为潘捷) 1949年12月5日更名为中央人民广播电台,成为全国性广播电台。