博物馆文物介绍——山东博物馆的银雀山汉简

银雀山汉墓位于山东省临沂故城南1公里的两座小山岗东西对峙,每年春夏之交,山岗上的灌木丛就开满形似飞雀的小花,东边的呈黄色,西边的呈白色。两座山岗因而得名金雀山、银雀山。1972年4月,蒙山沂水环抱的临沂故城春意微暖,此时的季节,城南山岗上的“小飞雀儿”还没有露头,在银雀山上正在开展的一场施工建设唤醒了山岗下沉睡2000年的国宝。建设部门在施工中发现了之后被命名为银雀山1、2号西汉墓的古代墓葬。

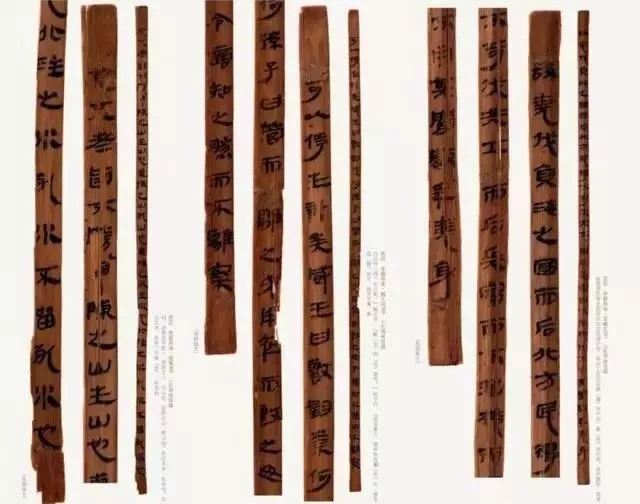

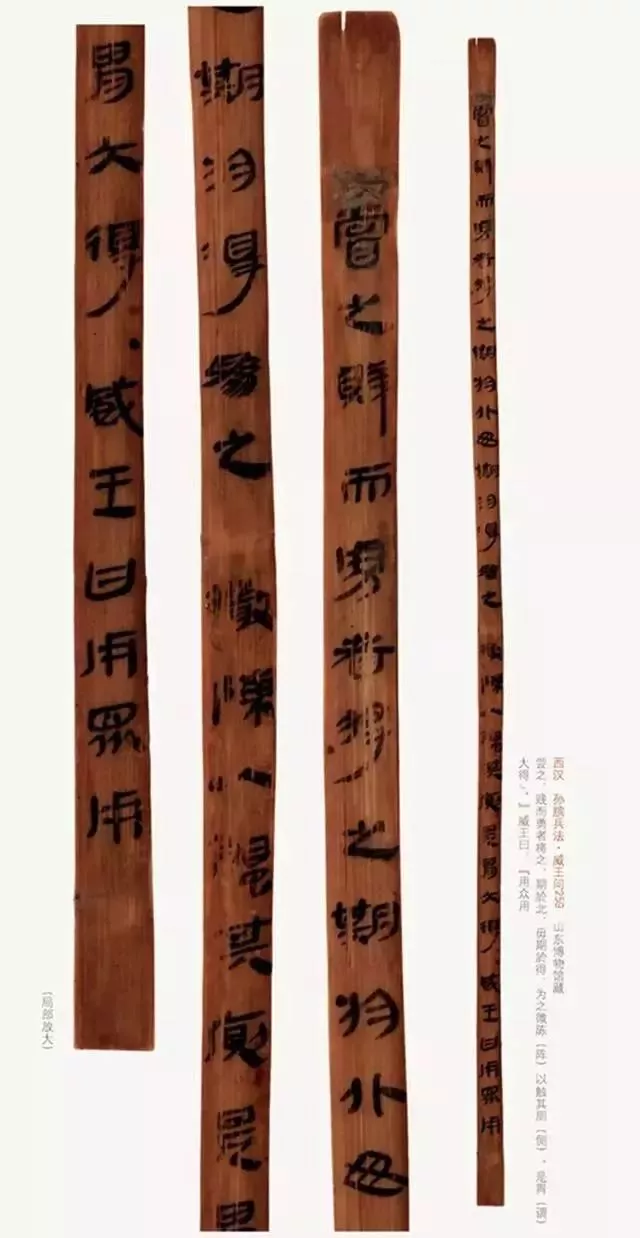

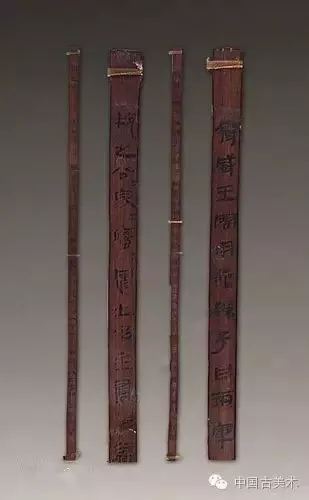

银雀山汉墓出土有竹简、漆木器、陶器、铜器和钱币等,以竹简最为珍贵。考古人员在古墓群发现的大量竹简,其中有中国古代四大兵法《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》《尉缭子》和《墨子》《管子》《晏子春秋》《相狗经》《曹氏阴阳》等先秦古籍。尤其是失传1700多年的《孙子兵法》和《孙膑兵法》的同时出土震惊海内外,《汉武帝元光元年历谱》是中国迄今发现的最早、最完整的古代历谱。

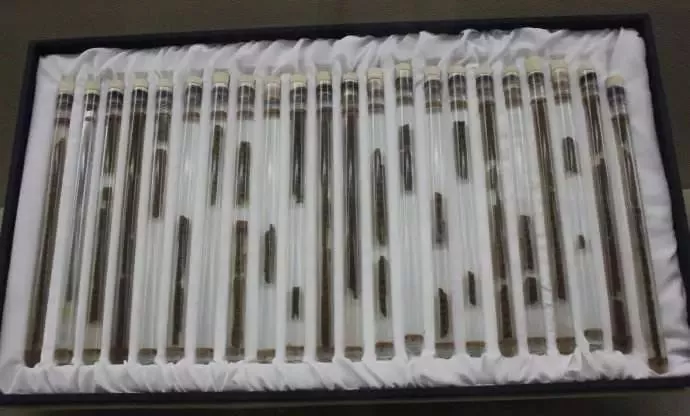

经过统计,此次共出土4974枚竹简及残片,其中一号墓出土4942枚,包括《孙子兵法》《孙膑兵法》等兵书和众多先秦珍稀文献;二号墓出土仅32枚竹简,内容为《汉武帝元光元年历谱》,是我国发现最早最完整的古代历谱。银雀山竹简的长度有3种:第一种长69厘米,约合汉尺三尺,经缀联共32简。第二种长27.6厘米,约合汉尺一尺二寸,约5000简。第三种复原长度为18厘米,约合汉尺八寸,此类简仅10简。汉简的不同长度,反映了汉代礼制。编联竹简的丝绳早已朽断,从简上留下的编痕可知有2道和3道的编联方式。从编痕处留下的空白可看出,竹简是先编联成册,然后再书写的。

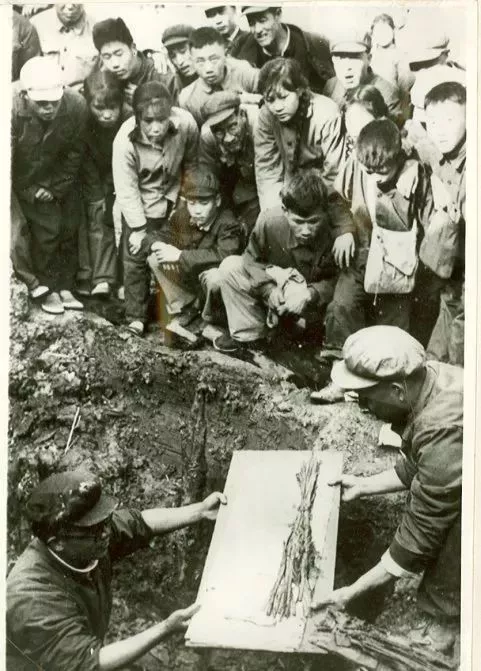

竹简出土时,由于在墓中浸蚀千年,质地已经腐朽,竹简上的文字是用毛笔蘸墨书写的,整理时稍有不慎不仅墨迹会被抹掉,简片也会变成一堆烂泥,所以,考古专家用毛笔蘸着清水一点一滴地耐心冲洗,才洗去了水锈,显出字迹。

由于长期浸泡在泥水中,又受其他随葬器物的挤压,竹简已经散乱,表面呈深褐色。不过令人欣喜的是,用墨书写的字迹,除个别文字漫漶难辨外,绝大部分很清晰。每简的字数多少不等,整简每枚多达40余字。编缀竹简的绳索早已腐朽,在有的竹简上还可以看到一点痕迹。

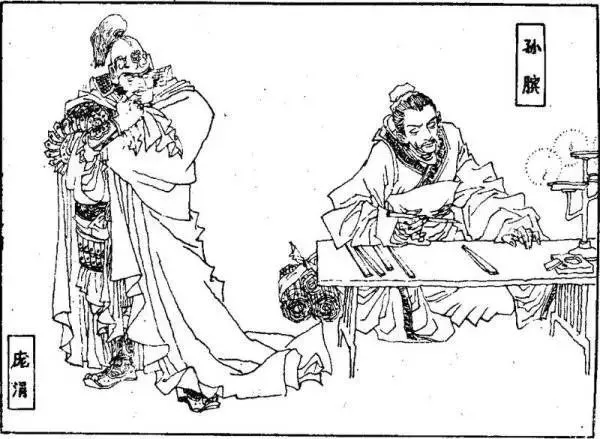

长期以来,史学界对孙子和孙膑的关系一直存在争议,有人坚持司马迁的观点,认为孙膑是孙武的后人,两书作者不是同一人;有人认为《孙膑兵法》源于孙武,完成于孙膑;更有人对此提出质疑,认为孙武和孙膑其实就是同一个人。由于《孙膑兵法》在魏晋时已经亡佚,因此史学界始终无法拿出实证对第二种观点予以反驳。随着《孙子兵法》和《孙膑兵法》的同日出土,千年谜案终于真相大白。因历史意义重大,银雀山汉墓被列为建国50年影响最大的考古大发现之一。

遗憾的是,由于缺少确切史料记载,至今仍无法确定这两座汉墓主人的真实身份,仅能从随葬的兵书和阴阳风水杂书等进行推测,墓主人极有可能是某个大将军的谋臣。另外从墓内发现的“半两钱”及《汉武帝元光元年历谱》可以推出,墓主应生活于在汉武帝刘彻在位时期。至于真相究竟为何,或许永远不得而知。

银雀山汉墓竹简所载史实与传世史籍有不同之处,如《史记·孙武吴起列传》记载齐魏桂陵之役比较详细,但根本未提及庞涓。至十三年之后马陵之役,方谓庞涓自杀,魏惠王的太子申被俘。简本《孙膑兵法·禽庞涓》谓孙膑擒庞涓于桂陵,与《史记》显然矛盾。从已有材料来看,孙膑擒庞涓确有可能在桂陵而不在马陵。

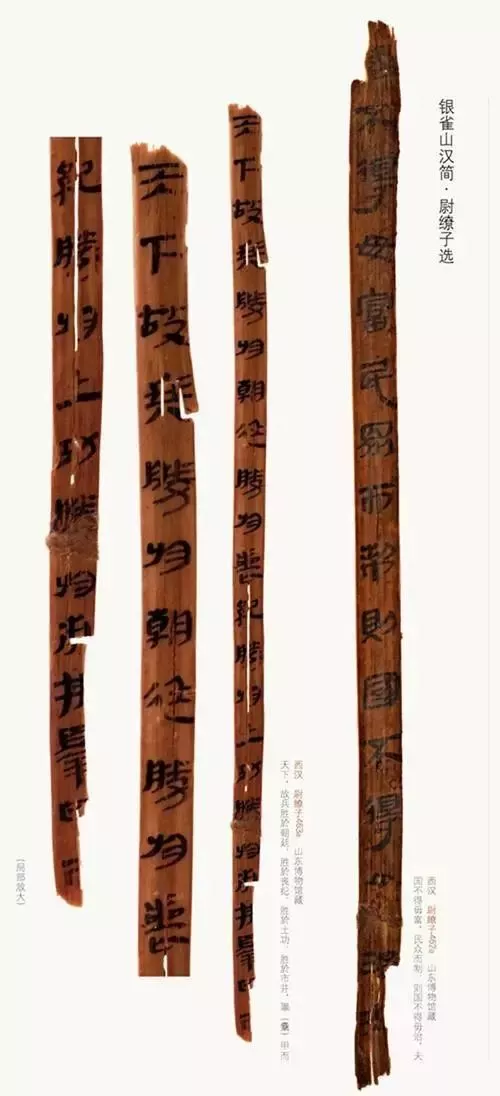

银雀山汉简《孙膑兵法》,为古书之抄写本,所用字体为古隶,我们可以把秦隶和西汉早期的隶书分别称为古隶和分书两种。古隶由篆而简变,用笔自然随和,波磔虽具,但篆味十足;分书则波势挑法具备,用笔谨严,讲究章法,结体扁阔。简上的文字全部为隶书,用毛笔蘸墨书写,字迹有的端正,也有的潦草,不是出于一个人的手笔。一号墓竹书非一人一时书写,书体和行款不尽一致。

《孙膑兵法》明显的和秦简有共通之处,可以说是一家眷属。《孙膑兵法》用笔多用方笔,行笔提按明显,且用笔逆入平出,起处实,收处虚,但圆笔也随处可见,且圆转随意,自得其宜,加之以波磔,故而《孙膑兵法》之书法线条变化大,粗细、条短、方圆、迟速、疏密、巧拙、伸缩等相互为用。在结体上,虽很多字形与篆书相合,但它对篆书进行了大胆地加工和减省。在篆书纵势的基础上,变成了大多数的横势。而且字形的长短大小不拘一格,这样《孙膑兵法》的书法,率意之中不失法度,古拙朴厚之中真气流动,不求工而自工,具有一种大趣之美。

银雀山汉简被发现两年后,其中的兵书初步整理成果得以公之于世。1975年,“银雀山汉简整理小组”编纂出版了大字线装本《银雀山汉墓竹简[壹]》,其中收有《孙子兵法》《孙膑兵法》两部文献,同年还出版了《孙膑兵法》平装本;1976年,《孙子兵法》平装本出版;1985年,《银雀山汉墓竹简[壹]》精装本出版,包括《孙子兵法》《孙膑兵法》《守法守令等十三篇》《晏子》《尉缭子》以及《六韬》;2010年,《银雀山汉墓竹简[贰]》精装本出版。2012年,银雀山汉墓竹简中的《孙子兵法》被评为中国九大镇国之宝之一。

一周一馆——山东博物馆(高清图片 博物馆标准参照物资料库必备 欢迎分享、关注) 山东博物馆

名称:山东博物馆

地理位置:山东省济南历下区经十东路11899号(燕山立交桥东2公里)

开放时间:9:00-17:00,周一全天闭馆,15:30停止入馆

成立时间:始建于1954年

山东博物馆是新中国成立后建立的第一座省级综合性地志博物馆,现代化程度高的大型综合性博物馆。该馆珍藏有不少国家级的文物,如东平汉墓壁画、《孙子兵法》竹简、颂簋、郑燮双松图轴等十分珍贵,具有较高的史料价值。

山东省博物馆建馆之初,藏品来源主要有以下几个方面:一是调拨了原山东省图书馆金石保存所收藏的青铜器、书画、善本书等一批文物;二是接收了原济南广智院历年来搜集的动植物标本、古生物化石以及各类文物藏品;三是接收了原解放区山东人民政府古代文物管理委员会在抗日战争和解放战争时期收集保护的各类文物;另外还接收了部分二十世纪五、六十年代人民群众捐献的传世文物。

山东省博物馆是一个富有地方特色、包括历史、自然、艺术等多门类的新型省级博物馆,成为山东省文物的收藏中心和展览中心,尤其在陶瓷器、青铜器、甲骨文、陶文、封泥、玺印、简牍、汉画像石、书画、善本书的收藏方面见长。

山东博物馆不仅承载着山东省博物馆百年发展历史,也承载着新馆建设者和文博工作者繁荣文博事业的信心。在省委、省政府的正确领导和社会各界的关心支持下,山东博物馆将扎实做好各项工作,创造出无愧于历史和时代的一流业绩,服务于社会大众,为建设文化强省履行职责。

展馆布局

综述

新馆主体建筑共有五层,分为展陈开放、宣教、藏品保管、业务科研、安全保卫与消防、行政办公、机电设备等七大区域,满足了博物馆

收藏、展示、保护与研究的功能需求。

陈列展示区共有15个展厅,满足了常设展览和临时展览的空间需要。综合服务区设有4个功能厅,分别是交流展览厅、学术报告厅、青少年实践活动厅和文化艺术品展示厅。

一楼展厅

一楼大厅常设有佛教造像艺术展、汉代画像艺术展及三个特别展厅。正厅正中设有孔子学堂及报告厅。一楼主展厅是佛教造像艺术展和汉代画像艺术展。

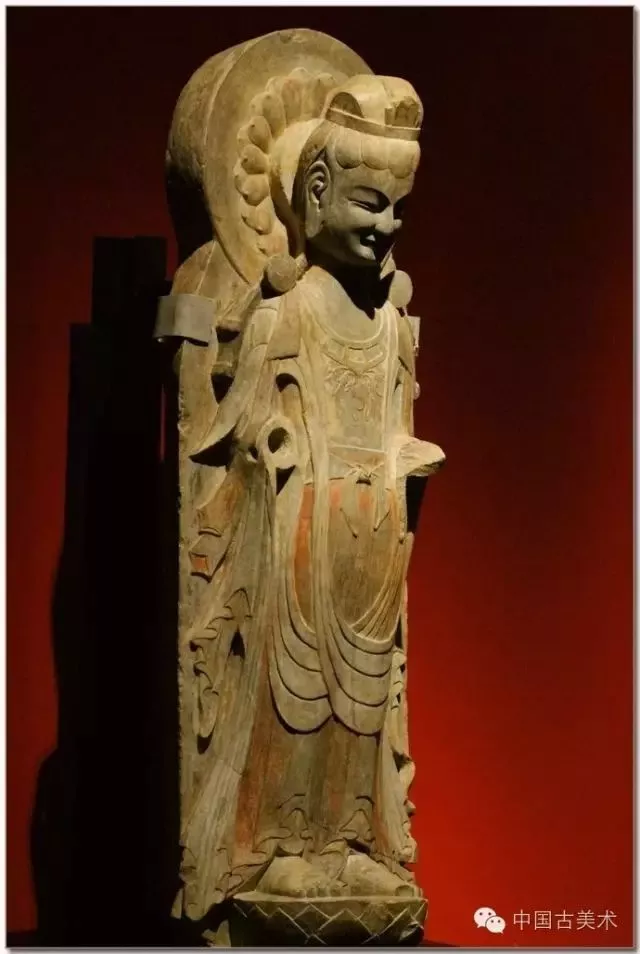

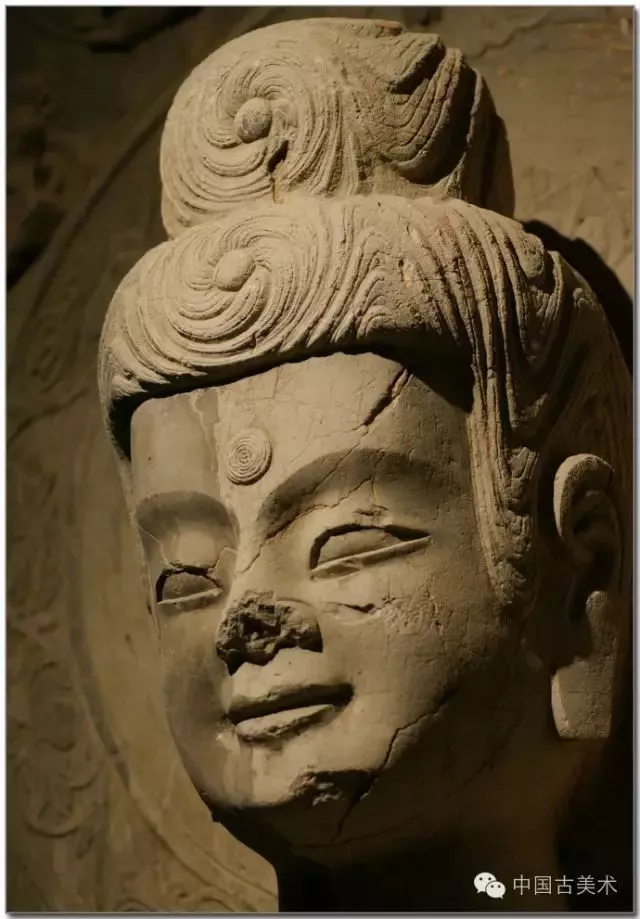

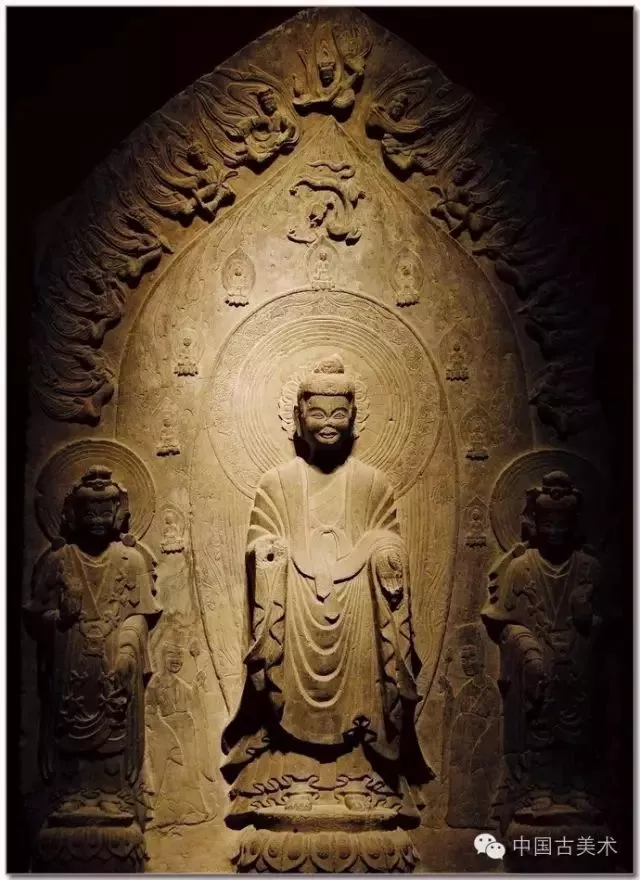

佛教造像艺术展

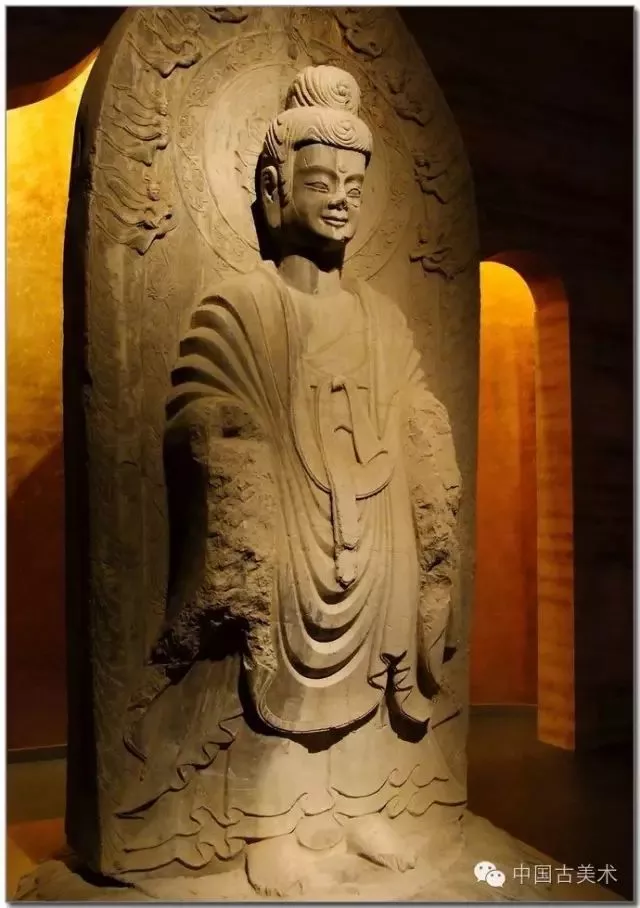

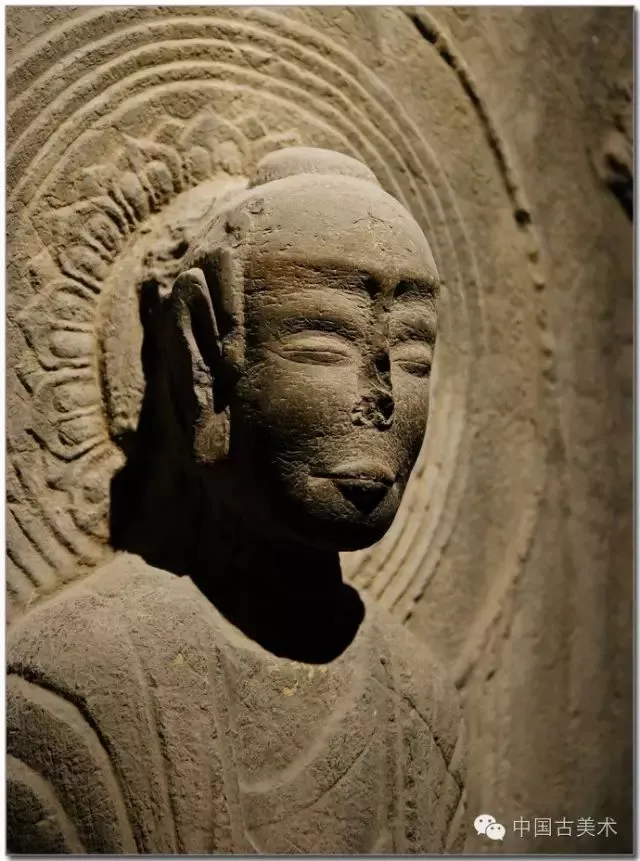

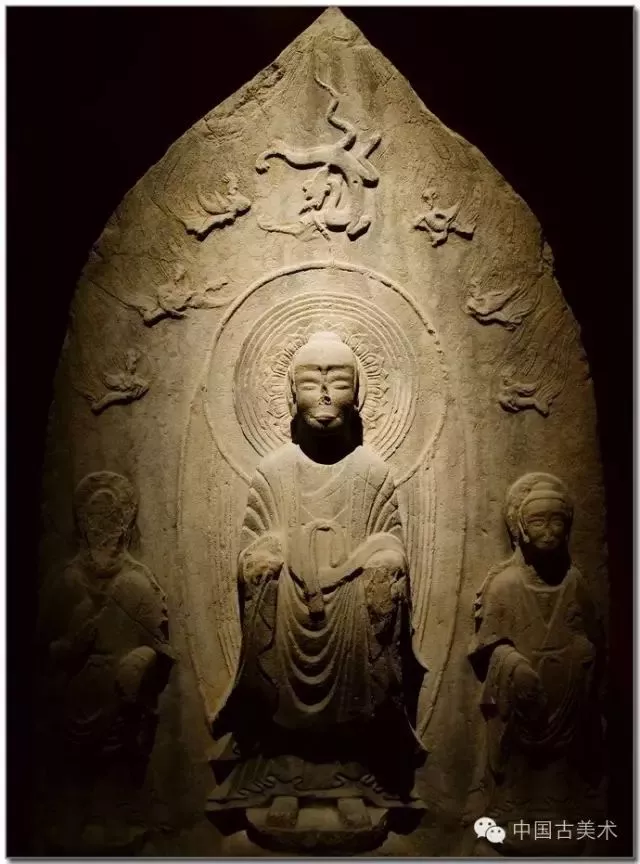

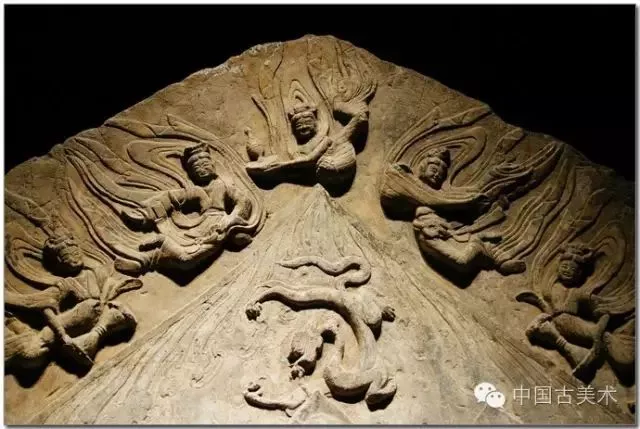

佛教自东汉初年从古印度正式传入中国后,山东就成为佛教的

重要活动区域,是中国最早出现佛教图像的地方之一。20世纪80年代以来,山东境内一批批重大考古发现,出土了数量众多的佛教造像,特别是1996年山东省青州市龙兴寺佛教窖藏坑的发掘,大量造型精美、妆饰华丽的北朝造像重见天日。

佛教造像艺术展选取近几十年来出土的部分造像精品,着重展示山东佛教艺术独创性。展览有两大主题,一是石雕造像文物,从艺术方面展示山东北朝时期造像的辉煌成就和独树一帜的造像风格。二是佛塔、经幢、造像题铭等其他佛教文物,从宗教信仰方面展示山东佛教的历史沉浮。

汉代画像艺术展

汉代画像石是汉代地下墓室、墓地祠堂、木阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。汉代人以石为地,以刀代笔,描绘出汉代现实生活、丧葬习俗和宗教信仰等方方面面,被誉为“汉代历史的画卷”。

山东汉代画像石是中国汉代画像石艺术的杰出代表。它以质朴深沉的民族本土意识成为世界古代艺术宝库中的一朵奇葩。

山东博物馆藏汉画像石精品主要出土或发现于济南、济宁、枣庄、临沂等地。著名的孝堂山祠堂、嘉祥武氏祠、沂南北寨汉墓等画像石的代表作品通过不同的展示手法在此一一展现,斧凿间犹觉汉风扑面,描画中赞叹艺术的生命不息。

二楼展厅

二楼展厅左右两边;右边主要是山东历史文化展,一共分为史前、夏商周、泰汉——明清三个展厅来介绍山东的发展历史;左边为明代鲁王展和刘国松现代化水墨艺术馆。

山东历史文化展

山东历史文化展是配合山东新博物馆建成开放而精心制作的大型地方陈列,该展览以时间为主线,分史前、夏商周、秦汉至明清三大部分。

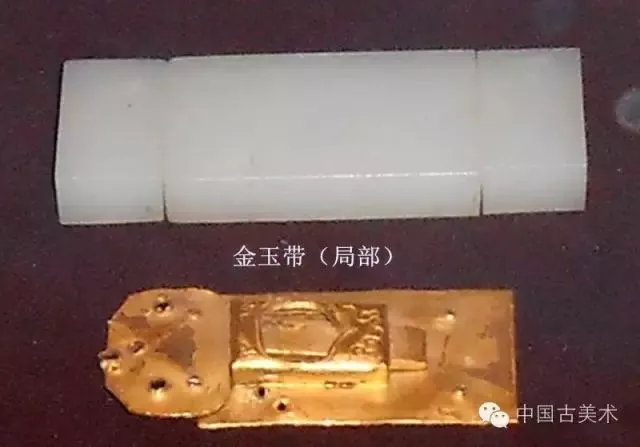

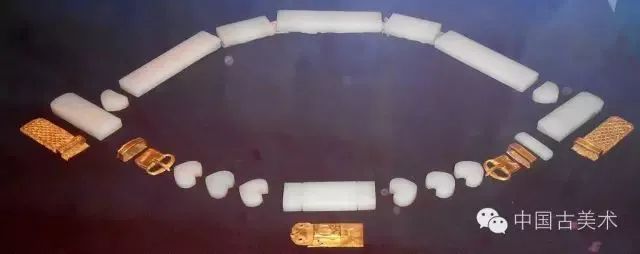

明代鲁王展

展出的是明朝第一代鲁王朱檀墓中的出土文物。

1970年至1971年,由山东省博物馆主持,对位于现山东省邹城市与曲阜市交界处九龙山南麓的鲁荒王陵进行了考古发掘。出土了大量珍贵文物,如冕冠佩饰,家具服装、笔墨纸砚、琴棋书画、彩绘木俑等等。这些文物既是鲁王朱檀王府生活的真实缩影,也反映了明朝时期高超的工艺制作水平,而且填史补阙,对于研究明初社会的政治、经济、文化等具有非常重要的资料价值。

三楼展厅

三楼主要展出的是非洲野生动物大迁徒展,考古成果展,山东名人展等。

非洲野生动物大迁徒展

非洲野生动物大迁徙以大型实景的方式生动再现了非洲野生动物大迁徙这一生物界的壮丽场景。

展览借助多媒体光影技术,生动的演绎了动物迁徙的壮观场景;质地细腻、逼真、多样化的展台完美呈现出非洲大陆的草原、雨林、沙漠、湿地等形态各异的自然风貌和地理环境;分门别类,多角度的介绍了不同食物链中的野生动物,使观众们了解到动物们不同的生活习性和种族本领。以寻找水源和食物为线索,展览详细阐述了野生动物迁徙族群的生命历程和自然意义,将观众引入一种史诗般壮观的生命现象中来,并带领观众们对自然现象展开更深层次的探索和追寻。展览还融入了多种非洲元素,进一步刻画了非洲形象,令整个迁徙故事饱满而立体。

此次展览的动物标本是环球健康与教育基金会主席肯尼斯·贝林向山东博物馆无偿捐赠的,共有百余个门类、总计300余件珍稀动物标本,包括非洲象、河马、犀牛、非洲狮及尼罗鳄等多种大型珍稀动物。

考古成果展

考古成果展通过展示山东寿光市双王城遗址古代盐业遗址、高青县陈庄西周城址、沂水县刘家店子春秋贵族墓、临淄区淄河店二号战国大墓、日照市海曲汉代漆木器和丝织品、汉代考古等重大考古成果,以及这些考古成果取得的过程。让大家感受并认识山东地区悠久的历史、丰厚的文化底蕴、精美的文物和齐鲁文化的泱泱风采。

山东名人展

“山东名人馆”是山东省委、省政府促进文化强省建设的一个重要工程,目的是通过展示现代山东名家的风范和作品,将名人馆打造成为社会主义核心价值观的宣传馆,公众感染心灵、感悟人生的道德馆,山东名人成就的展览馆、捐赠奉献的博物馆、优秀作品的艺术馆以及山东精神的文化馆。 “山东名人馆”首期为“王献唐纪念馆”、“于希宁纪念馆”和“张登堂艺术馆”,展出三位名家捐赠的藏品或作品。接受的社会捐赠将分期分批展示。同时,名人馆期待更多的名家名品入驻。

虚拟展厅

该展厅设有:鲁王虚拟馆、考古山东虚拟馆、空灵之约——中国沉香文化展虚拟馆、非洲野生动物大迁徙展

馆藏珍宝文物

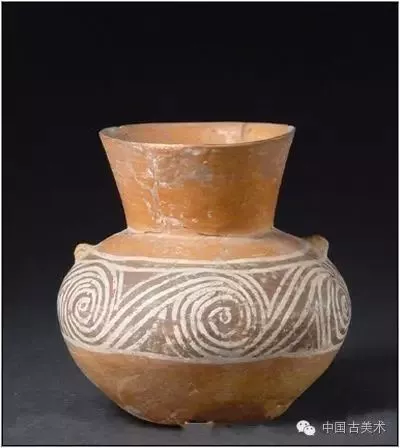

涡纹彩陶壶

新石器时代

1959年山东泰安大汶口遗址出土。属于大汶口文化时期。泥质红陶,直颈上侈成口,扁圆腹下收为平底,肩部置两凸钮。器表磨光并涂红色陶衣,腹部饰黑地白彩涡纹带一周。

红陶兽形壶

新石器时代·大汶口文化

1959年山东泰安大汶口遗址出土盛酒、水器。夹砂红陶,器表磨光,整器涂红色陶衣。动物造型,形体肥硕,背装提梁,后身置筒状注水口并与兽嘴从功能上相对应,集实用与艺术于一身,是大汶口文化独有的器形。

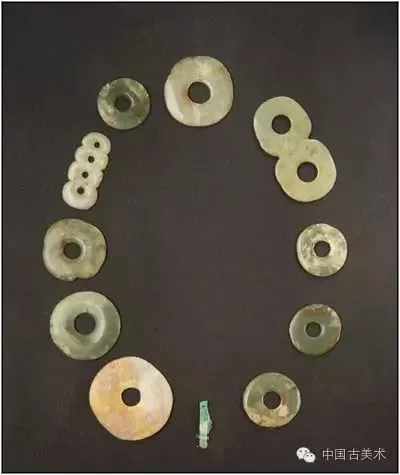

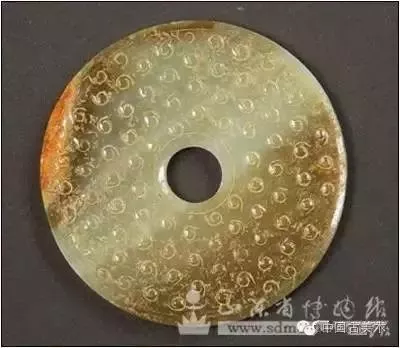

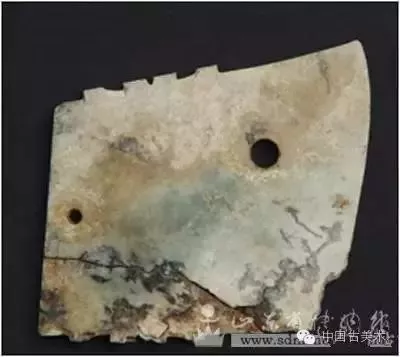

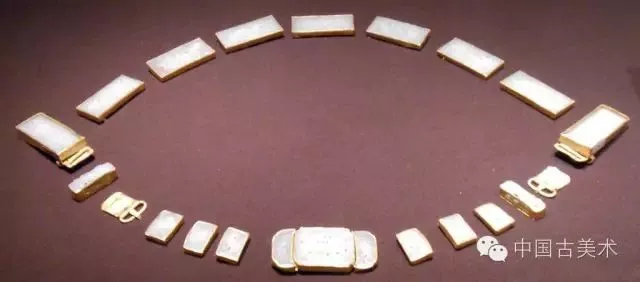

玉串饰

新石器时代

串饰由单、双、四连环以及绿松石坠等11件组成。玉片磨制轻薄,呈色有青有白,玉色莹润。

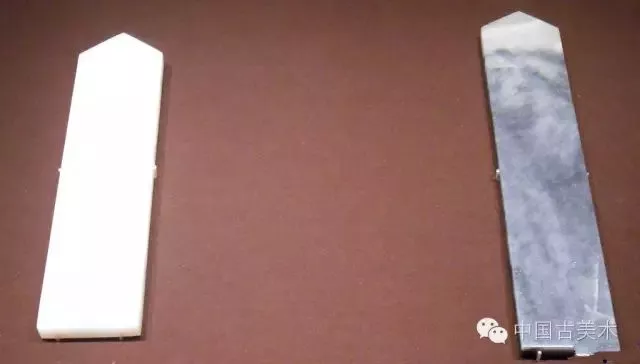

白玉龙形佩饰

汉代

1970年曲阜九龙山汉墓出土。佩饰作片状弧形,两端镂雕精美的对称龙纹。龙背隆起、龙尾交接,双龙回首遥遥相望。该器玉质精细,透亮光滑,纹饰生动活泼而富有生机。

蝉冠菩萨像

1976年出土于山东省博兴县,菩萨像雕工精细,形态优美,面容慈祥睿智,衣服飘逸舒展、装饰流畅繁复,菩萨冠上的蝉纹装饰尤为引人注目,因双臂残失,又有“东方维纳斯”之誉。

蛋壳黑陶杯

龙山文化

1960年山东潍坊姚官庄出土,整器为两部分套合,以轮制而成,器壁薄如蛋壳,表面乌黑光亮,是典型龙山文化的特征性器物,代表了中国远古时期制陶工艺的最高水平,在世界范围内也是绝无仅有的。

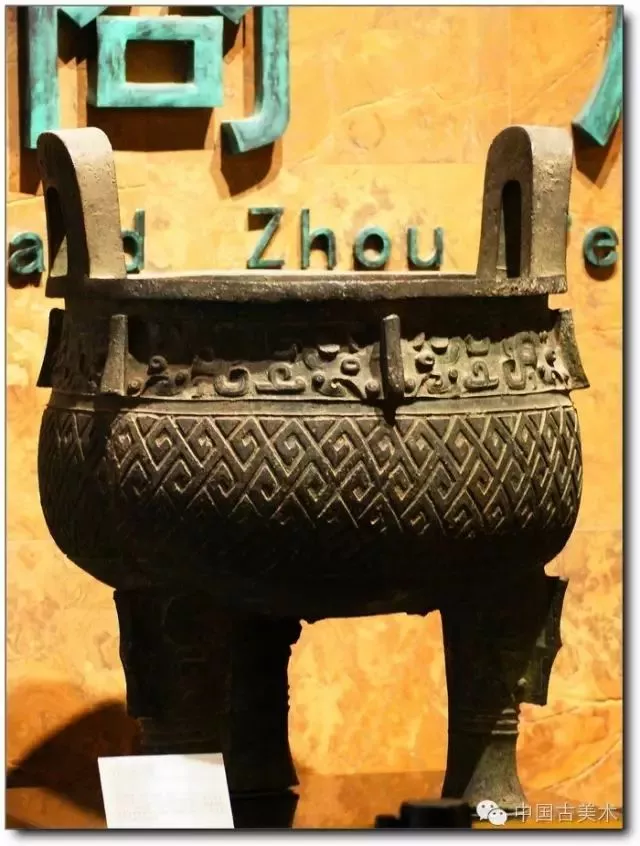

颂簋

西周(约公元前11世纪——公元前771年)

盛食器。圆盖圆腹,子母口,盖顶部有圆形捉手。双耳作兽首形,有珥。圈足下有三小足。器、盖口沿饰窃曲纹,腹与盖上部饰瓦纹,足部为垂鳞纹。铭文15行152字,记述周王册命颂为监造新宫的官吏,并赏以官服、旗帜等事。与颂壶、颂钟并称“三颂”。既为西周时期的优秀书法作品,又有较高的史料价值。

亚丑钺

殷商末期

1965年出土于山东青州苏埠屯1号商墓,是商代礼仪重器、王权的象征,两面镌刻的铭文表明此钺的持有者是商代著名望族“亚丑”族群。该器器型硕大,十分罕见,是殷商末期青铜钺的典型代表。

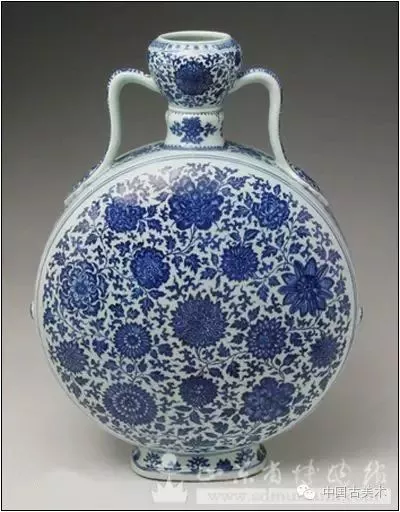

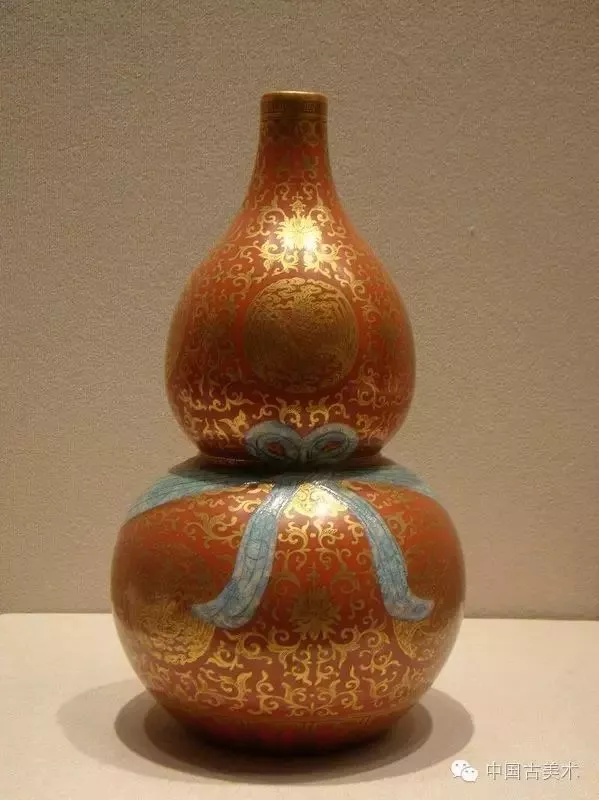

青花如意耳扁瓶

清雍正

高50.3厘米

葫芦形口,短颈,扁圆腹,矮圈足,颈腹间附有对称如意耳,腹两侧有乳钉,造型别致。通体以青花作画装饰,色调清新典雅,纹饰花繁叶茂,婉转流畅。瓶口自左至右横排“大清雍正年制”楷书款。

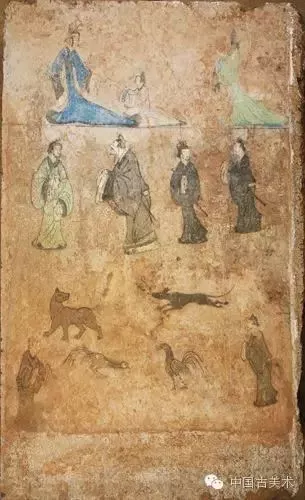

东平汉墓壁画

汉代

2007年发现于山东东平县,是山东地区迄今发现年代最早、保存最完整、艺术水平最高的壁画,填补了我省汉代考古的空白,也是中国早期绘画作品中的精品之作,在全国极为罕见。

《孙子兵法》、《孙膑兵法》竹简

1972年4月10日发现于银雀山汉墓。失传1700多年的《孙膑兵法》与《孙子兵法》同时出土,解开了历史上关于孙子和孙膑其人其书有无的千古之谜,被列为“新中国30年十大考古发现”之一。21世纪初,评为“中国20世纪(100年)100项重大考古发现之一”。

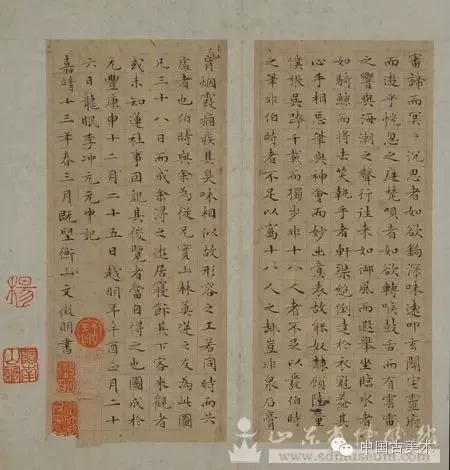

文徵明小楷册页

明代

纵22.3厘米、横111厘米

文徵明(1470—1559)初名壁,一作璧,更字徵仲,号衡山、衡山居士、停云生,长洲(今苏州)人。少拙于书,后刻意临学,小字行体温润,笔法精绝,大字仿黄庭坚者尤佳。

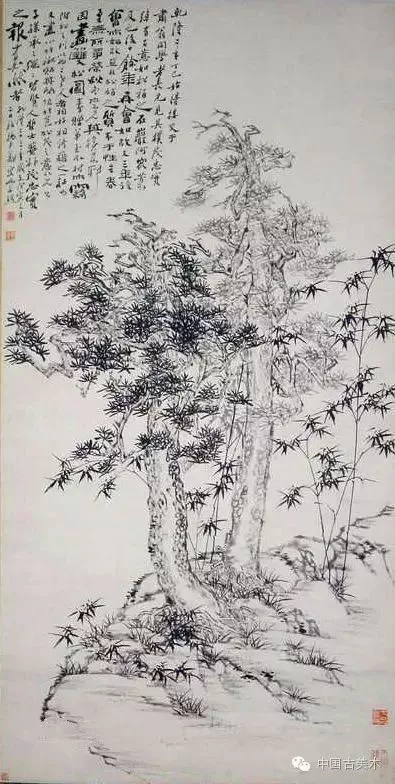

郑燮双松图轴

清代

1954年入藏山东博物馆,此画是郑板桥中进士第一年送给肃翁的作品,图中一远一近两棵松树意寓同学品格高洁,树下有几杆修竹,怪石兰草,更是板桥擅长之笔。画中长篇题记,讲述了同学之间的情意,该作品书法绘画俱佳,保存品相极好,是板桥难得一见的珍贵作品。

巨型山东龙

白垩纪晚期(距今约6700万年前)

巨型山东龙化石标本是在1964年发现于山东省诸城市吕标乡龙骨涧,它的头骨较长,额扁平,嘴扁如鸭子的嘴,因此也叫“鸭嘴龙”。巨型山东龙个体高大,体高可达8米,长14米,是目前世界上最大的鸭嘴龙。一般认为它是以蕨类植物为食,也有少数研究恐龙的学者推测,它是一种杂食性的恐龙。

绿釉陶俑

年代:东汉

尺寸:高29.8厘米

器形:陶俑右衽袍着身,跪坐案前,裸臂持刀,形象生动逼真。

白玉番莲盘

年代:清

尺寸:口径17、底径10.4、高4厘米

器形:就像一朵水中绽放的白莲。浅腹撇口,莲瓣形圈足,莲瓣雕琢精细,间距均等。器薄体轻,玉光宜人。

鎏金双螭车轙

年代:西汉(公元前206年—公元24年)

尺寸:高11.2、宽11.4厘米。

出土:1970年5月曲阜九龙山汉墓出土。

器形:通体鎏金,饰透雕双螭攀山纹

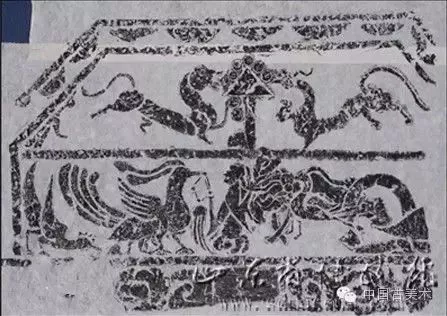

山东省博物馆四神画像石

尺寸:纵78、横110厘米

出土:邹县(今邹城)看庄乡出土

简介:浅浮雕。画面刻有青龙、朱雀、玄武、白虎四神及人物。龙衔联珠,朱雀展翅,四神守护,欲求吉祥。

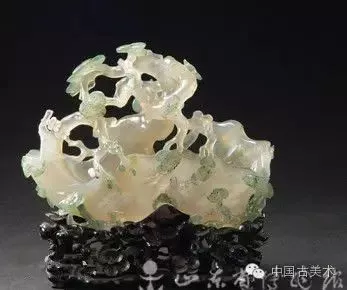

山东省博物馆松竹梅玛瑙洗

年代:清

尺寸:高10.3厘米

简介:选用上等玛瑙雕琢为二连体形,莹润的质地配以绿色松竹灵蝠,再缀以白色梅花,使洗子显得格外素雅清新。

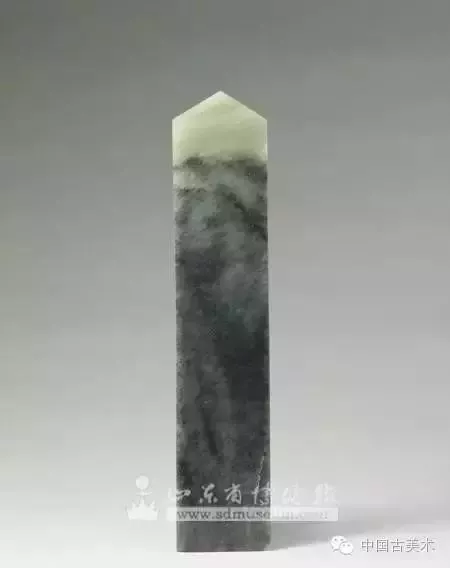

山东省博物馆涂金人物墨

年代:清

尺寸:高16厘米

简介:人物形象神态各异,造型生动。表面涂金。

御制耕织图集锦墨

年代:清

尺寸:首墨长10.8、宽2.9、厚0.9厘米

简介:共47枚,一函二匣,上匣24枚。首枚一面镌绘双龙对峙,中间涂金楷书“御制耕织图序”六字;另一面镌书康熙亲笔行草序,文十行,为康熙三十五年二月题。余23枚均一面镌绘耕作图景,另一面篆书“御辞”二字,下为行书诗文四行。下匣贮墨23枚,内容为养蚕织布。最后一枚墨一侧有小字楷书阳识“曹素功谨制”。

其他文物欣赏:

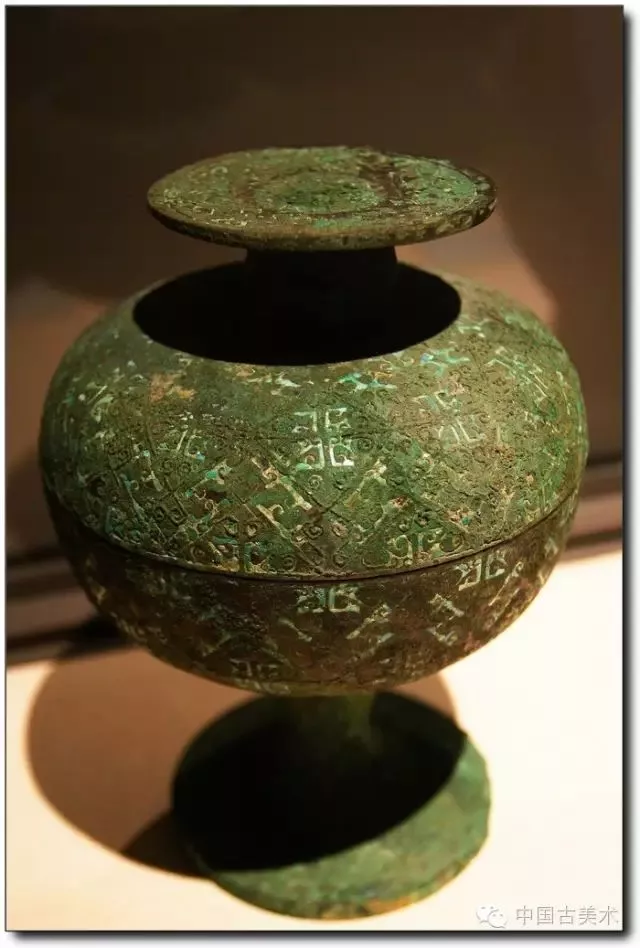

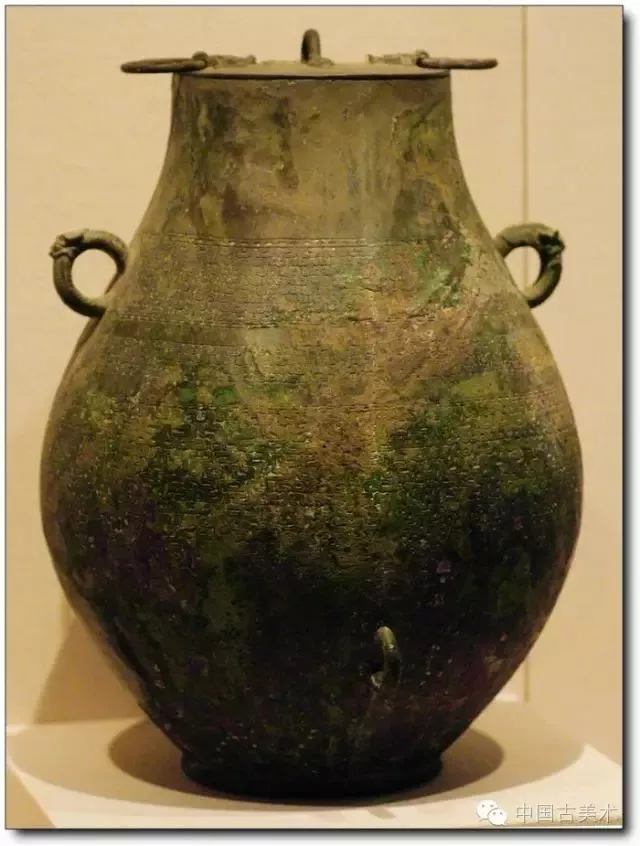

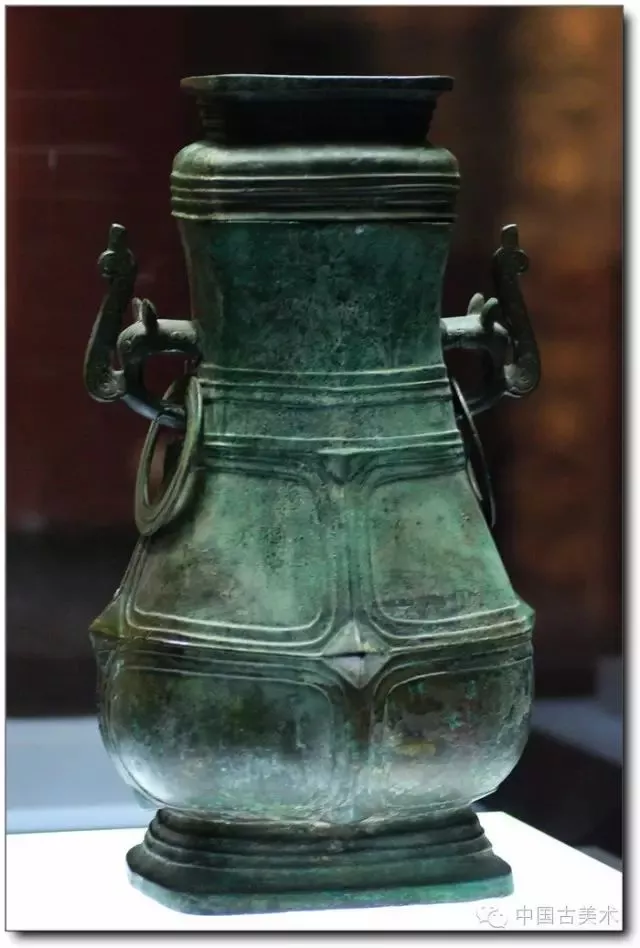

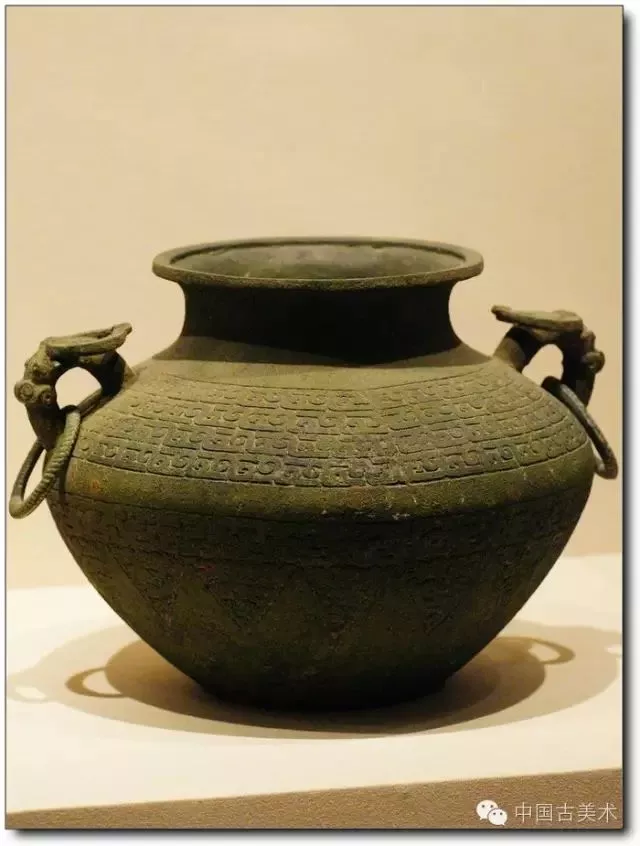

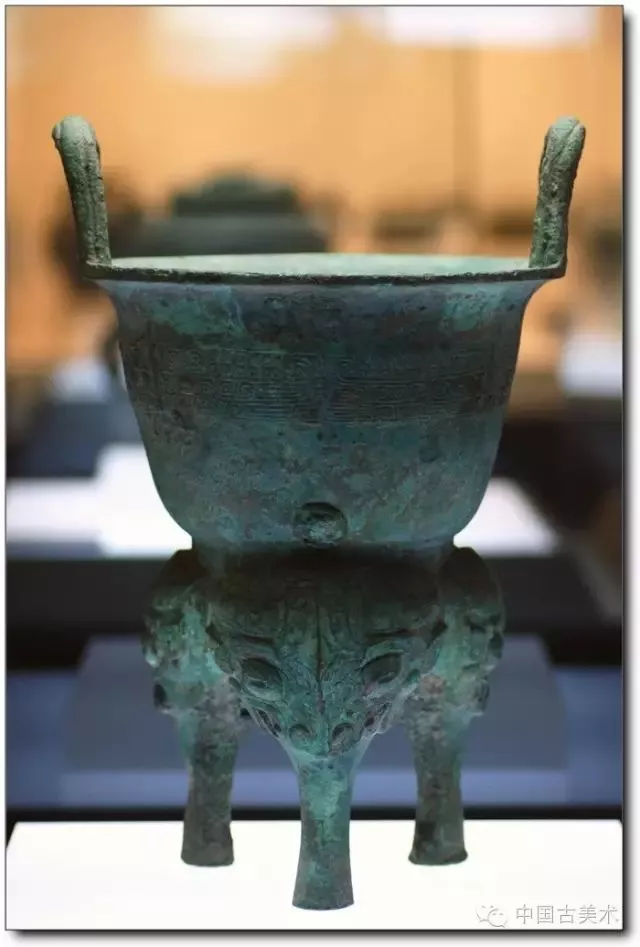

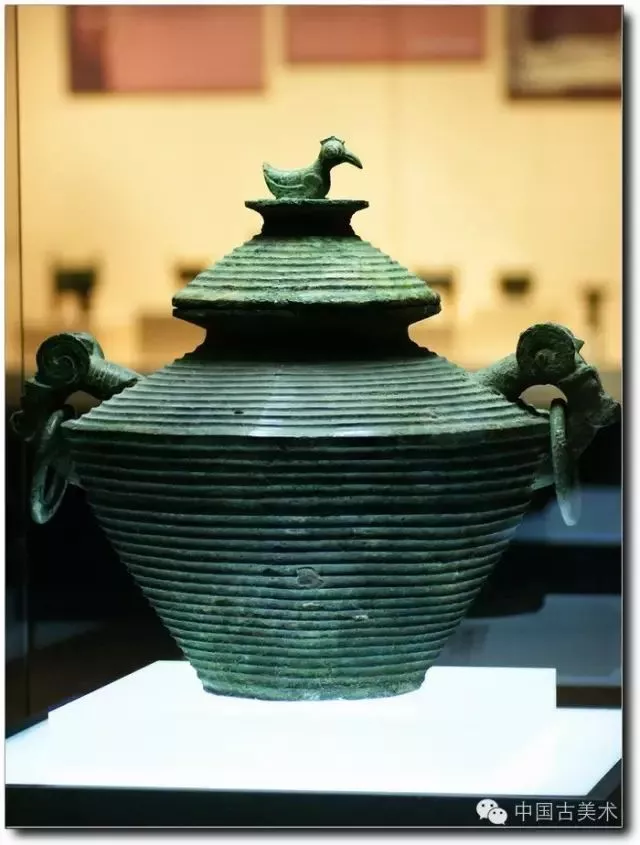

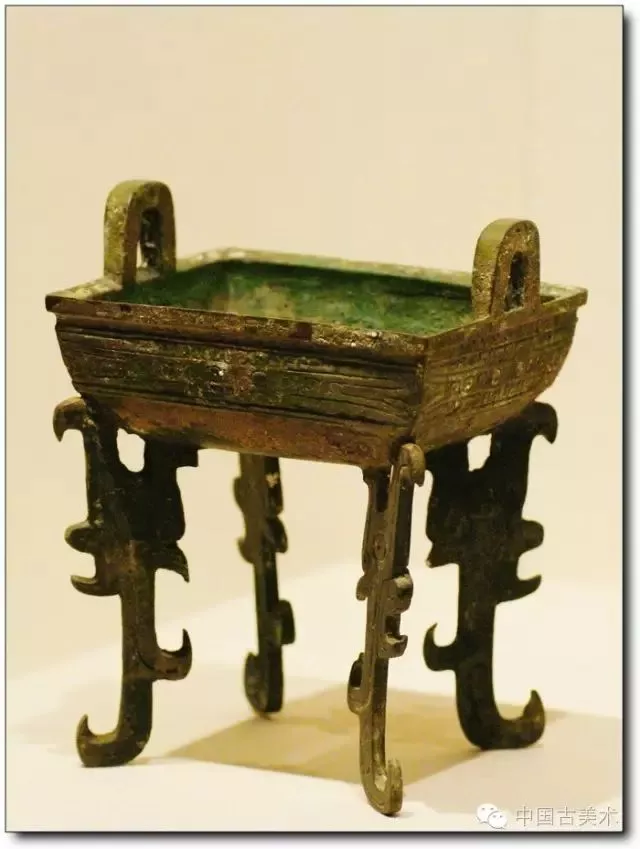

青铜器

佛造像

参观信息

1、乘坐BRT-5、115、119、K139、K160路公交车,省博物馆站下车。

2、乘坐202路公交车,华洋名苑站下车,沿经十路东行500米。

3、乘坐18、62、63、150路公交车,一建新村站下车,沿姚家东路南行500米。

hh