靖边杨桥畔汉墓又有新的壁画在网络流出 赶紧一睹为快!

来源:@几苇渡

石家庄市区唯一的千年古刹,藏有“国宝”壁画,可惜知道的人不多 壁画

几千年前,黄帝与炎帝的阪泉交战,与蚩尤的逐鹿交战,这两战皆胜之后,自此中华初现,而这两次决定性的战斗都是发生在河北省,因为如此,河北也被认为是中华民族的发祥地之一,滚滚历史车轮下,碾压出举世无双的文明成就,也留下了众多历史遗迹,而石家庄作为河北省的省会城市,不仅历史悠久,而且也是首批国家历史文化名城,有着40多处国家级文化保护单位,毗卢寺便是其中之一。

毗卢寺坐落于石家庄市新华区上京村,距市中心10公里,从水上公园北门出发,乘坐115路公交车,不到30分钟,就到了毗卢寺,很是方便,虽说离市区不远,但是却不显嘈杂,一条石津运河恰好从寺前流过,把纷繁尘世隔在门外,因为修建此河,毗卢寺被拆除了三分之二。在这宁静之中,却藏着众多“国宝”壁画,足以和北京法海寺壁画、山西永乐宫壁画、甘肃敦煌壁画相媲美,可惜的是,这里却没有多少人知道。

毗卢寺始建于唐代天宝年间,距今1300多年,是石家庄市区内唯一的千年古刹,其历经多个朝代,经过多次修缮,如今保存完好的只有释迦牟尼殿、毗卢殿。一进寺门,先见到的便是释迦殿,此殿较为古朴,殿内供奉的是释迦牟尼佛,为明朝造像,庄严肃穆,而在佛像后还有三座倒坐菩萨像,左手搭在瓷枕上,均头戴珠冠,身披彩衣,很是精美别致。

在释迦牟尼殿的正后方便是毗卢殿,其寺庙也是因为此殿而得名,顾名思义,殿内供奉的是毗卢佛,其实也就是“大日如来”,为佛教密宗的根本佛,由此毗卢寺也被称为“金光明道场”,而毗卢殿的整体构造也非常有意思,与一般的寺庙不同,不是修建在中轴线或者中轴线两侧,反而有些奇形怪状,前后各突出一小建筑,平面呈十字星,为五花八角建筑样式。

其中最引人注目的当属殿内的壁画,毗卢殿的壁画都是水陆道场壁画,其最大的特色就是包罗万象,佛、道、儒三教人物齐全,一殿之内共有122组,500多位人物,共计122平方米,这些壁画层层叠叠,颜色鲜艳,各组之间又以飞云相隔,虚实刚柔,人物虽密集,却立体感十足,丝毫不显拥挤,各人物神态各异、栩栩如生,其外表更是沥粉贴金,显得金碧辉煌,不似人间。

而关于这些壁画所绘之人,其实并没有资料记载,据专家考证,这些壁画应该是相承唐代画圣吴道子画派一脉的工笔画,与敦煌莫高窟的壁画有些地方也颇为相似,非常的细腻,应该是大师之作,一般人画不出这么高水平的壁画,但是为何没有记载,却是一谜。当地还流传着一个故事,说的是当年唐伯虎上京赶考之时,在毗卢寺过夜,在这里留下了一组道教《玉皇大帝》壁画,因此这里才改名为“上京”。

在毗卢殿的前方有两株古柏树,已有上千年树龄,面朝西面,仿佛在向西方朝拜,因两株古树方向一致、角度特别,因此被称为迎佛柏,在树下还有乾隆时期留下的一块石碑,上面记载了明朝时修建寺庙的一些历史资料。现在的毗卢寺已经不仅仅是一座寺庙,也是一座博物馆,门票不过10元,却是游客稀少,鲜为人知平常在电视上、旅游宣传中也少见有人提起过,它安静地待在繁华都市的一处角落里,见证着千百年来沧桑尘迹和辉煌。

阿里地区象泉河流域石窟壁画所见供养人的考古学观察 壁画

关键词:象泉河流域;石窟;供养人;古格

作者简介:王文轩(1986- ),男,山东临清人,现为西藏民族大学民族研究院讲师,主要研究方向为商周考古、西藏考古。

基金项目:本文系国家民委西藏社会经济与文化发展研究基地项目“西藏石窟造像考古材料整理与研究”(项目号:GMJD1601)的阶段性成果。

阿里地区象泉河流域是西藏西部古代文明的摇篮,古格王朝统治时期此地佛教昌盛,遗留下来大量佛教石窟遗存,备受学界关注。目前,围绕象泉河流域石窟壁画展开相关讨论多集中于壁画风格[1][2][3]、壁画题记[4]、佛传故事[5]、曼荼罗[6][7][8]、护法神[9]等内容,关于壁画中供养人的相关研究总体不多。霍巍先生曾对阿里地区石窟壁画中早期供养人服饰进行讨论[10](P411-432),并据此分析石窟年代,形成西藏石窟供养人研究路径的范式。近年来象泉河流域石窟材料公布较为丰富,本文在前贤研究的基础上试对象泉河流域石窟壁画中供养人的年代、组合与题材等问题进行讨论,以就教于方家。

所谓供养人即为出资发愿开凿洞窟的功德主、窟主、施主及与其有关的如家族、亲属或社会关系成员[11]。供养人形象最早出现于印度[12],传入我国后供养人表现出本地特点,如莫高窟各窟多见有供养人,均依从各民族服饰、冠饰等特点,能够反映出供养人的族属和身份等信息。佛教传入西藏之初便已出现供养,吐蕃统治甘肃时期的敦煌石窟[11]、天梯山石窟[13](P121)出现吐蕃赞普或王子供养人像即是明证,然而当时西藏的查那路甫石窟[14]、查耶巴石窟[15](P221)等均未见壁画留存,不能详知吐蕃时期西藏本地石窟壁画中的供养人形象。

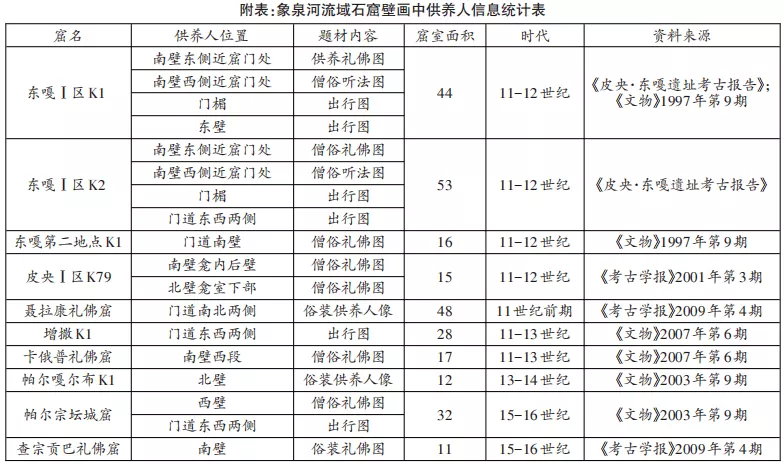

象泉河流域石窟数量较多,其中部分石窟发现供养人,主要见有东嘎Ⅰ区K1、K2[16][17](P62),东嘎第二地点K1(即白东布沟K1)[16],皮央Ⅰ区K79[18],卡俄普礼佛窟[19],聂拉康礼佛窟[20],帕尔嘎尔布K1[21],帕尔宗遗址坛城窟[22],查宗贡巴礼佛窟[20],增撒K1[23]等,另外吉日石窟[24]亦见有供养人,但未有详细资料。从石窟的分布来看,皮央、东嘎、卡俄普等石窟分布于象泉河北岸,东嘎第二地点、增撒等石窟分布于古格故城东部的象泉河南岸,聂拉康、帕尔嘎尔布、帕尔宗、查宗贡巴等石窟分布于象泉河支流卡孜河沿岸(图1),涵盖古格王朝核心区域,足见当时佛教之昌盛。需要说明的是,本文所讨论的供养人为俗装供养人,不包括僧众供养人。另外,象泉河流域石窟壁画中佛传故事画也多见有着俗装人物,如东嘎Ⅰ区K1和东嘎第二地点K1发现的佛传故事中俗装人物均身着古格王朝当地服饰,盖因佛传故事本土化的一种表现,画中俗装人物并不能被视为供养人。

图1:象泉河流域现存供养人壁画的石窟分布示意图

1.东嘎石窟 2.皮央石窟 3.卡俄普石窟 4.帕尔宗坛城窟 5.帕尔噶尔布石窟 6.查宗贡巴石窟 7.聂拉康石窟 8.东嘎第二地点石窟 9.增撒石窟

一、供养人服饰的型式与年代

象泉河流域石窟由于壁画残损严重,未有确切的纪年题记留存,但学界依据石窟壁画的绘画风格、画面内容及供养人服饰等进行对比研究进而对石窟年代进行推定,所得认知较为可信。象泉河流域目前已发现10座石窟壁画存有供养人(见附表),本文拟采用类型学的方法讨论供养人服饰特点并分析各类服饰的流行时期。依据供养人服饰特点可将其分为A、B两型。

A型,三角形翻领袍服,依据领形大小可分为两式。

Ⅰ式,三角形大翻领袍服。标本为东嘎Ⅰ区K1东壁下方乘车出行图,K1南壁两尊供养人像,K1南壁近窟门处听法图,K2南壁近窟门处听法图和供养人像,东嘎第二地点K1门道供养人像,皮央Ⅰ区K79南壁和北壁壁龛下供养人像,卡俄普礼佛窟南壁供养人像等。男性和女性供养人均身着三角形大翻领袍服,多头戴宽檐帽,女性供养人多佩戴项饰。

Ⅱ式,三角形小翻领袍服。标本为帕尔宗坛城窟西壁礼佛图,男性和女性供养人均身着三角形小翻领袍服,男性头缠巾,女性戴宽檐帽。

B型,对襟袍服。标本为帕尔嘎尔布K1北壁和查宗贡巴礼佛窟南壁供养人像。男性和女性供养人均身着对襟袍服,外披披风。男性多头戴三角形宽檐帽,女性多佩戴项饰。

各石窟的年代学界已有推定,可大致界定出供养人服饰各型式的分布时段,AⅠ式主要出现于公元11-13世纪,AⅡ式出现于公元15-16世纪,B型出现于公元14-16世纪。大致可分为早晚两期,即早期流行AⅠ式服饰,晚期流行AⅡ式和B型服饰。AⅠ式服饰也见于皮央Ⅰ区土塔[17](P110)、托林寺佛塔[25](P130-131)等浮雕和壁画中,可见这类服饰在古格早期普遍流行。敦煌石窟、天梯山石窟、艾旺寺[26]等吐蕃时期壁画中均有穿着AⅠ式服饰的赞普或王子形象,古格王朝由吐蕃后裔所建,延续原有服饰特点也便成为可能。三角形大翻领袍服亦见于克孜尔石窟的龟兹供养人[27](P109-112),这种服饰可能源于西亚、中亚的游牧民族[10](P411-432),是适应游牧和高海拔地区所特有的服饰。AⅡ式出现时间稍晚,大翻领已经演变为小翻领,为AⅠ式流行至晚期的改良。B型与古格故城拉康玛波壁画中世俗供养人及来宾礼佛图[28](彩版五五)和女眷礼佛图[28](彩版五七)中的人物服饰特点相同,显然是这一时期古格王朝流行服饰。AⅡ式和B型流行时间有一定重合,古格故城拉康玛波和拉康嘎波大殿中的世俗供养人未见身着A型服饰,以B型服饰较为流行。帕尔宗坛城窟男性供养人虽身着AⅡ式服饰,但其头缠巾的形象与古格故城拉康玛波俗民及来宾礼佛图中的世俗供养人头饰一致,应为过渡时期两类着衣方式混合的表现。供养人服饰的变化与古格王朝逐渐吸收周边地区文化因素,形成新的文化体系不无关系。

二、供养人的题材

象泉河流域佛教流行时间较久,在历史发展的过程中供养佛事的群体也在逐渐改变,不同时期供养人的题材、组合、服饰等信息能够反映出供养群体的历时变化。就题材而言,象泉河流域石窟壁画中供养人题材可分为出行图和听法或礼佛图。

出行图仅见于东嘎Ⅰ区K1东壁下方,画面顶部有华盖遮罩,下方正中一人坐于马车之上,身穿AⅠ式服饰,佩戴饰品,有侍从相随。供养人出行图也见于敦煌石窟,敦煌156号窟张议潮出行图和宋国夫人出行图[29](P180),场面壮阔,气势恢宏,这类石窟可能是具有家庙性质的家族功德窟[30]。东嘎Ⅰ区K1出行图仪仗规模和画幅尺寸不能与敦煌石窟出行图相较,但依然能够表现出供养人的出行仪仗,突出该窟供养人的身份。

听法或礼佛图是象泉河流域供养人题材的主要形式,公元11-16世纪各窟中均有出现。听法或礼佛图画面多位于石窟窟门一侧壁面,画面朝向窟内主供佛像,也有绘于面向窟门一侧。听法或礼佛图在石窟中多处于画面的下层、门道等位置,选择相对不重要的位置绘制供养人像是尊佛的表现。通过对象泉河流域石窟壁画材料的梳理发现,不同时期不同等级的供养人在石窟中所处的位置有所变化,这可能与供养群体的变化以及对佛教的崇敬程度有关。

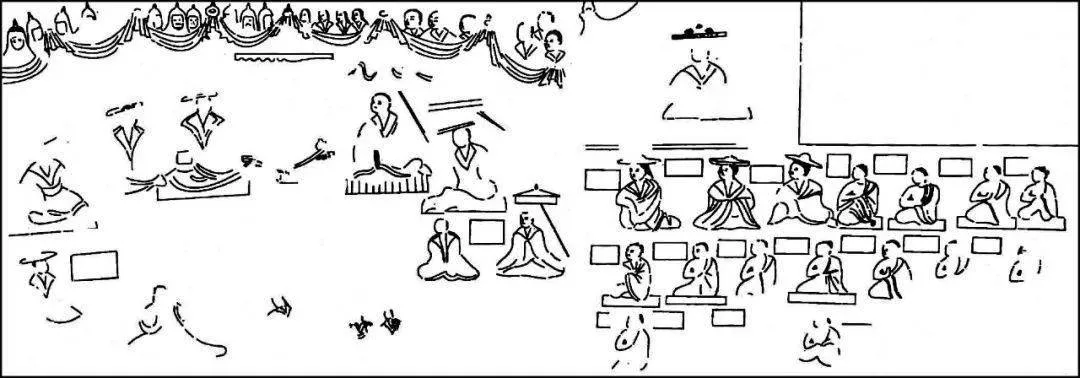

不同石窟听法或礼佛图出现的位置有所区别,东嘎Ⅰ区K1、K2听法图和礼佛图对称绘制于门道两侧(图2),面向窟内主供佛像,这种画面设置不见于其他石窟。皮央Ⅰ区K79礼佛图绘于南北相对两个壁龛的下部,两幅图互为呼应。东嘎第二地点K1门道南壁绘有礼佛图,但另一侧并未发现对应画面。聂拉康礼佛窟两位供养人分别绘制于门道的佛像膝下或背光处,显然没有专门设置供养人像的区域。卡俄普礼佛窟、帕尔嘎尔布K1、帕尔宗坛城窟、查宗贡巴礼佛窟的礼佛图均绘于佛像脚下,并无对称排布的画面。

图2:东嘎Ⅰ区K2南壁壁画配置图

图片源自:《皮央·东嘎遗址考古报告》,第62页。

东嘎Ⅰ区K1、K2、东嘎第二地点K1、聂拉康礼佛窟、增撒K1等早期石窟的听法或礼佛图均分布于靠近门道的两侧壁,供养人神情舒朗,姿态各异。帕尔嘎尔布K1、帕尔宗坛城窟、查宗贡巴礼佛窟等晚期石窟供养人均绘制于佛像脚下,神情庄严,多侧身跪坐面向佛像。供养人绘制的位置及神态的变化表现出随着时间的推移信众对佛事供养的虔诚,侧面反映出佛教在象泉河流域的地位逐渐提升,供养人所处位置的变化与供养人身份差异和佛教流行程度均有一定关系。

三、供养人的身份

关于供养人身份的讨论可通过石窟窟室面积、性别关系和僧俗关系等方面进行分析。象泉河流域出现供养人壁画的石窟均为礼佛窟,窟室面积的大小能够反映供养人捐资敬佛的能力,石窟面积若大,耗资必然增多,反之亦然,窟室面积的大小与供养人的身份等级有一定关系。此外,供养人表现出的性别关系和僧俗关系能够一定程度上反映出供养人群体内部关系的演变。

东嘎Ⅰ区K1、K2石窟面积较大,均超过40平方米,两窟分别于门道两侧、靠近窟门等多处绘制供养人像,听法和礼佛图面向窟内主供,此种布局不见于其他石窟。东嘎石窟群的营建显然非一般财力所能供养,此处曾为重要的军事据点,公元14世纪还曾短暂作为古格王朝的统治中心[31](P126),可见东嘎与古格王室关系密切。古格政权在佛教活动中自始至终保存着王权的独立性和至尊地位[32](P315),并未因推行佛教而降低王权的地位,东嘎Ⅰ区K1、K2俗装供养人明显高于僧装者,显示出供养人身份的尊贵,可能为古格的王室成员或政治地位较高的人。

皮央Ⅰ区K79、东嘎第二地点K1、卡俄普礼佛窟等石窟面积均未超过20平方米,几座石窟壁画绘制精美并有大篇幅家族成员供养礼佛的图景,应为较有实力的供养者,但几座石窟内俗装供养人均居于僧装者之后,凸显出僧装者的地位。皮央石窟和东嘎第二地点K1周围均发现“塔院式”伽蓝配置的佛教遗存,皮央寺曾为古格王朝八大寺之一,参与过重要的政治活动[31](P54)。这三座石窟的供养人与东嘎Ⅰ区K1、K2供养人相比身份应较低,可能为具有一定身份的贵族成员。增撒K1窟室面积为28平方米,但其壁画绘制相对简单,供养人身份等级相较于东嘎、皮央石窟的供养者略低[24],可能为一般贵族或富贾。

卡孜河谷是古格王朝中晚期的又一个佛教中心,石窟分布相对集中。聂拉康礼佛窟窟室面积虽大,但系利用自然洞穴改建,供养人分别绘于佛像膝下或背光处,并无独立的绘制区域。帕尔嘎尔布K1供养人仅为一男一女,绘制于石窟北壁佛像下部。帕尔宗坛城窟供养人位于佛像下部,供养人身形较小。卡孜河谷石窟群石窟面积总体偏小,没有家族整体供养的画面,供养人形象总体偏小且并未设置专有区域。卡孜河谷石窟供养人身份应低于东嘎、皮央等石窟供养人,但仍具备出资建窟的能力,可能为一般臣僚或富贾。

佛事供养的过程中往往以家族为单位,家族中的男性和女性在壁画中均有表现,一定程度上可以为讨论性别关系提供依据。敦煌石窟“无论什么时期,男女供养人总是分别开来,画在不同的壁面位置,或左或右,但却不同壁”[11]。象泉河流域石窟男女供养人均绘制于一处,这种表现方式与敦煌石窟供养人有所不同。男女供养人绘于一处可能是出于对石窟壁画空间布局的考量,但亦能表现出古格时期男女在供养佛事过程中地位相对均等,霍巍先生认为象泉河流域石窟男女供养人多穿镶宽边的三角形大翻领袍服是地位相对均等的一种表现[10](P411-432)。古格时期男女地位相对均等有其历史渊源,《通典·西戎传》载:“女国,隋时通焉。在葱岭之南,其国代以女为国王,王姓苏毗,女王之夫号为金聚,不知政事”。女国,又称“大羊同”,即藏文史书中的象雄,后被吐蕃所灭。象雄就分布于象泉河流域所在的阿里地区,公元11世纪距象雄灭国不远,此时该地应仍保留女性与男性地位相对均等的传统。

石窟壁画中的僧俗听法或礼佛图像能够表现出不同身份的供养人与僧人之间的关系,反映出古格时期不同身份者在佛事活动中的地位。东嘎Ⅰ区K1听法图中俗装者与僧装者相对而坐,似在交谈,画面右侧有三排人物像,俗装者居前而僧装者居后(图3),俗装者的地位应当不低。东嘎Ⅰ区K2、东嘎第二地点K1听法或礼佛图中僧装者排于俗装供养人后或其下,凸显俗装供养人位置。皮央Ⅰ区K79、卡俄普礼佛窟、帕尔宗坛城窟等石窟供养人中僧装者均位于俗装者前,这种僧装者位于俗装者之前的供养人像也见于敦煌石窟,这与僧俗结社修建石窟而僧人为组织指导者有关[33],亦可能为供养家族中出家者形象[34]。古格王室为弘扬佛教常有王室成员出家为僧并主持僧团,如意希沃、绛曲沃等,该传统一直延续至古格末期。家族成员出家为僧的现象在中下层贵族或平民中也应普遍存在。皮央Ⅰ区K79、卡俄普礼佛窟、帕尔宗坛城窟供养人中的僧装者可能为供养家族的出家者,僧装者居前表现出供养人对佛事活动的尊崇。

图3:东嘎Ⅰ区K1南壁僧俗听法图

图片源自:《皮央·东嘎遗址考古报告》,第58页。

结语

象泉河流域石窟年代以公元11世纪左右相对较多,此时绛曲沃迎请阿底峡,赞德召开“火龙年大法会”为古格王朝弘扬佛法的标志性事件,国王及一般贵族纷纷出资开窟建寺,促进了佛教在古格王朝的发展。随着佛教在古格的传播,供养佛事的阶层也在逐渐下移,出现臣僚、富贾供养开窟的现象。供养人服饰表现出的历时差异反映出古格时期俗民穿衣特点的演变,石窟壁画表现出的两性关系可以反映出古格时期男女在供养佛事过程中地位均等。王室供养的石窟俗装供养人地位高于僧人,非王室供养的石窟僧人地位高于俗装供养人,不同阶层僧俗关系的变化反映出佛教在古格时期的发展态势。

附记:象泉河流域石窟壁画保存状况较差,本文仅对现存壁画的分析不能反映出象泉河流域石窟供养人群体的全貌,不足之处望学界批评。

[参考文献]

[1][美]赫尔穆特F·诺依曼著,魏文捷译.西藏西部壁画风格探析[J].敦煌学辑刊,2001(1).

[2]康·格桑益希.阿里古格佛教壁画艺术的审美特征[J].西藏大学学报,2001(3).

[3]霍巍.西藏西部佛教石窟壁画中的波罗艺术风格[J].考古与文物,2005(4).

[4]张长虹.西藏阿里帕尔嘎尔布石窟(K1)壁画题记释读与相关问题[J].文物,2016(7).

[5]霍巍.试析东嘎石窟壁画中的佛传故事画——兼论西藏西部早期佛传故事画的式样及其源流[J].西藏研究,2000(4).

[6]霍巍.西藏西部佛教石窟中的曼荼罗与东方曼荼罗世界[J].中国藏学,1998(3).

[7]霍巍.对西藏西部新发现的两幅密教曼荼罗壁画的初步考释[J].文物,2007(6).

[8]王瑞雷.敦煌、西藏西部早期恶趣清净曼荼罗图像探析[J].故宫博物院院刊,2014(5).

[9]任赟娟,王瑞雷.西藏西部“阿里三围”女护法神灵多杰钦姆的图像变迁与信仰传承[J].敦煌研究,2019(4).

[10]霍巍.西藏西部佛教石窟壁画中供养人像服饰的初步研究[A].四川大学历史文化学院考古学系编.四川大学考古专业创建四十周年暨冯汉骥教授百年诞辰纪念文集[C].成都:四川大学出版社,2001.

[11]沙武田.吐蕃统治时期敦煌石窟供养人画像考察[J].中国藏学,2003(2).

[12]段文杰.供养人画像与石窟[J].敦煌研究,1995(3).

[13]敦煌研究院,甘肃省博物馆.武威天梯山石窟[M].北京:文物出版社,2000.

[14]西藏文管会文物普查队.拉萨查那路甫石窟调查简报[J].文物,1985(9).

[15]国家文物局主编.中国文物地图集·西藏自治区分册[M].北京:文物出版社,2010.

[16]西藏自治区文物局,四川联合大学考古专业.西藏阿里东嘎、皮央石窟考古调查简报[J].文物,1997(9).

[17]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古学系,西藏自治区文物事业管理局.皮央·东嘎遗址考古报告[M].成都:四川人民出版社,2008.

[18]四川大学历史文化学院考古学系,四川大学中国藏学研究所,西藏自治区文物事业管理局.西藏札达县皮央、东嘎遗址1997年调查与发掘[J].考古学报,2001(3).

[19]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古系,西藏自治区文物局.西藏阿里札达县象泉河流域卡尔普与西林衮石窟地点的初步调查[J].文物,2007(6).

[20]四川大学中国藏学研究所.西藏阿里象泉河流域卡孜河谷佛教遗存的考古调查与研究[J].考古学报,2009(4).

[21]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古系,西藏自治区文物局,西藏阿里地区文化广播电视局.西藏阿里札达县帕尔嘎尔布石窟遗址的调查[J].文物,2003(9).

[22]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古系,西藏自治区文物局,西藏阿里地区文化广播电视局.西藏阿里札达县帕尔宗遗址坛城窟的初步调查[J].文物,2003(9).

[23]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古系,西藏自治区文物局.西藏阿里札达县象泉河流域白东波村早期佛教遗存的考古调查[J].文物,2007(6).

[24]四川大学中国藏学研究所,四川大学历史文化学院考古系,西藏自治区文物事业管理局.西藏阿里札达县象泉河流域发现的两座佛教石窟[J].文物,2002(8).

[25]彭措朗杰.托林寺[M].北京:中国大百科全书出版社,2001.

[26][匈]西瑟尔·卡尔梅著,胡文和译.七世纪至十一世纪西藏服饰[J].西藏研究,1985(3).

[27]韩翔,朱云英.龟兹石窟[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,1990.

[28]西藏自治区文管会.古格故城(下册)[M].北京:文物出版社,1991.

[29]季羡林主编.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998.

[30]张先堂.莫高窟供养人画像的发展演变——以佛教史考察为中心[J].敦煌学辑刊,2008(4).

[31]阿旺扎巴原著,罗伯特·维达利注释.古格普兰王国史[M].新德里:Indraprastha(CBT),1996.

[32]西藏自治区文管会.古格故城(上册)[M].北京:文物出版社,1991.

[33]张培君.唐宋时期敦煌社人修建莫高窟的活动——以供养人图像和题记为中心[J].敦煌学辑刊,2008(4).

[34]沙武田.供养人画像与唐宋敦煌世俗佛教[J].敦煌研究,2007(4).

转载自 西藏民族大学学报 公众号