往事丨曾巩与济南泉水的时空溯源

一

1997年,济南市园林局于大明湖北门重建北渚亭,并于亭南筑有反映曾巩政绩画像的高大影壁,影壁两侧镶以徐北文先生所撰书之联语:“北渚云飞,泺水历山迎帝子;明湖波净,莲歌渔唱念曾公。”了了二十二字,言简意赅地道出了北渚亭得名的来历,以及济南人对曾巩的深情厚意。

曾巩像

曾巩(1019- 1083年),字子固,建昌南丰(今属江西)人,北宋著名文学家,政治上也堪称一代名臣。他出任齐州知州,时在宋神宗熙宁五至六年(1072~ 1073),其《齐州杂诗序》云:

齐故为文学之国,然亦以朋比夸诈见于习俗。今其地富饶而介于河岱之间,故又多狱讼,而豪猾群党亦往往喜相攻剽贼杀,于时号难治。余之疲驽来为是州,除其奸强而振其弛坏,去其疾苦而抚其良善,未期囹圄多空而桴鼓几息,岁又连熟,州以无事,故得与其士大夫及四方之宾客,以其暇日,时游后园:或长轩绕榭,登览之观,属思千里;或芙蕖芰荷,湖波渺然,泛舟上下,虽病不饮酒,而间为小诗以娱情写物,亦拙者之适也。

在当时地方官员中,曾巩显然属于有进取精神而又比较稳健的一派,他在齐州任上,致力于缉捕盗贼,安定社会,舒缓民力,兴修水利,发展民生。行有余力,然后注意从事文化建设,为济南泉湖增建或整修了许多的园林建筑和文化设施,除了大明湖(时名西湖)的北渚亭之外,还有湖北岸的北水门(亦属水利设施之一)、直贯湖面南北的百花堤、湖南岸的百花台,以及环湖东岸、南岸,从州衙迤逦及于湖中洲渚的静化堂、名士轩、芙蓉堂、芍药厅、凝青斋、环波亭、水香亭等,又在趵突泉起建历山堂和泺源堂。更为难得的是,曾巩以文学家的审美眼光和优美文辞,对济南湖山泉水多所题咏,或诗或记或文或序,仅收录于《元丰类稿》者就不下数十首(篇),这本身就是济南泉水文化的一笔宝贵财富,诚如徐北文先生所言:“自辟土建邑以来数千年,济南的地方官员更换了何止千百,其中清官良吏也不少,只有曾巩最为热心文教,弘扬了济南的文化内涵。”

然而曾巩对济南泉水的贡献何止于此,窃以为他对济南泉水的突出贡献更在于他对济南泉水的时空溯源,这主要体现在他于熙宁六年二月己丑日撰写的、收录于《元丰类稿》(卷十九)中的《齐州二堂记》。

二

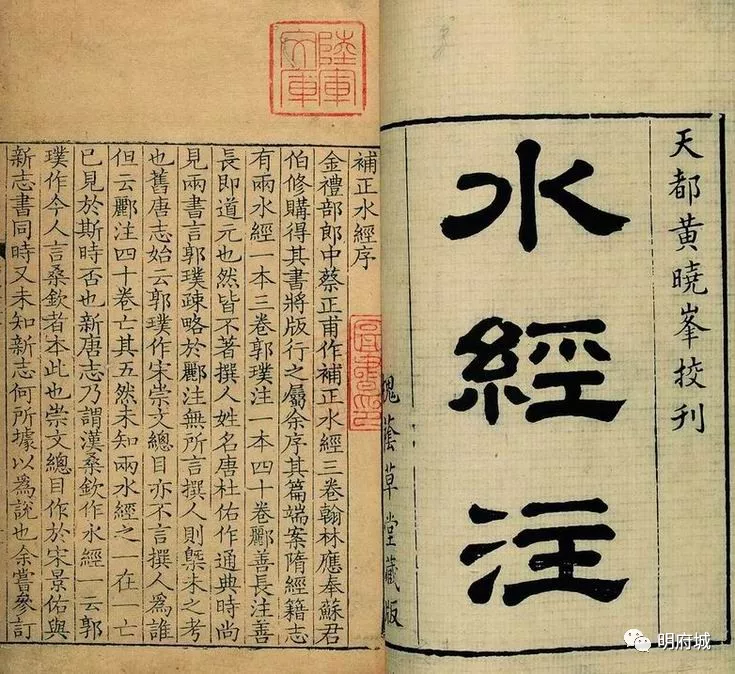

众所周知,最早对济南泉水予以比较详备记载的是北魏郦道元《水经注》“济水”部分。郦氏以前,传世典籍明确提及济南泉水者唯有《春秋左氏传》,凡两见,一见于桓公十八年(公元前694年)经:“公会齐侯于烁”;一见于成公二年(公元前589年)传:齐晋鞍之战,齐顷公被逐,“三周华不注……将及华泉,骖絓于木而止……丑父使公下,如华泉取饮。”

前者之“泺”即今之趵突泉,后者之“华泉”即今之华泉,这些可以说都是没有什么问题的。那么是否有比此更早的文字记载呢?《诗经》是我国现存最早的一部诗歌总集,其中收有谭国(都城在今章丘西境的城子崖)大夫所作的《大东》一诗,据徐北文先生考证,此诗作于西周初年,具体说来,“大约作于公元前1020年到前1015年左右,即周公旦营建洛邑不久之时”。诗中有“有冽氿泉,无浸获薪”一语。《毛诗传》:“侧出曰氿泉。”山下出泉,正与济南群泉的实情相合,“无意中反映出了‘泉城’的地方特色”(徐北文先生语)。这样济南泉水的文字记载就上推了三百多年。近来,王恩田先生根据对甲骨卜辞的研究,考证殷王十祀征夷方往返途径的“乐”,就是位于济南的趵突泉,“从而把济南和趵突泉见于文字记载的历史上溯至商代”。

济南泉水见于文字记载的历史上溯到殷商时代,似乎也就到头了,因为殷商以前尚属文字的萌芽生长期,截至目前为止山东龙山文化以及更早一些的大汶口文化遗址所发现的几十个陶文,也无一字与济南泉水有关。然而这并不等于说殷商以前,济南泉水就默默无闻,甚至连个名字也没有了。须知历史溯源并不局限于文字,殷商以前的济南泉水仍然可以有其人文意义的历史。或者说,济南泉水的历史文化,仍可以上溯至虞舜时代。

《水经注·济水》:“泺水出历县故城西南……俗谓之为娥姜(英)水也,以泉源有舜妃娥英庙故也。城南对山,山上有舜祠,山下有大穴,谓之舜井,抑亦茅山禹井之比矣。《书》舜耕历山,亦云在此,所未详也。”看来郦氏是受了郑玄等人河东历山说的影响,对舜耕历山为济南之历山说,是持存疑态度的。后人囿于郑、郦成说,不暇深思,盲目附从,乃至数百年间,河东历山说一直成为主流学说。只是到了北宋,才有曾巩出来就此问题深思之,明辨之,予以初步的澄清。

《齐州二堂记》云:

盖《史记·五帝纪》谓:“舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。”郑康成释历山在河东,雷泽在济阴,负夏卫地。皇甫谧释寿丘“在鲁东门之北”,河滨,“济阴定陶西南陶丘亭是也”。以予考之,耕稼陶渔,皆舜之初,宜同时,则其地不宜相远。二家所择雷泽、河滨、寿丘、负夏,皆在鲁、卫之间,地相望,则历山不宜独在河东也。《孟子》又谓:“舜,东夷之人。”则陶、渔在济阴,作什器在鲁东门,就时在卫,耕历山在齐,皆东方之地,合于《孟子》。按图记皆谓《禹贡》所称雷首山在河东,妫水出焉。而此山有九号,历山其一号也。予观《虞书》及《五帝纪》,盖舜娶尧之二女,乃居妫汭,则耕历山盖不同时,而地亦当异。世之好事者乃因妫水出于雷首,迁就附益,谓历山为雷首之别号,不考其实矣。由是言之,则图记皆谓齐之南山为历山,舜所耕处,故其城名历城,为信然也。今泺上之北堂,其南则历山也,故名之曰“历山之堂”。

据《元丰类稿》附录《行状》载神宗元丰四年诏:“曾巩史学见称士类,宜典五朝史事。”遂以为修撰。又云:“近世修国史,必众选文学之士,以大臣监总,未有以五朝大典独付一人如公者也。”可见曾巩不仅是饱学之士,也具有良好的史学修养,其作文谈论历史问题,总是摆事实讲道理,要言不烦,三言两语就能抓住要害。就《齐州二堂记》来说,在他看来,驳倒河东历山说,则济南历山说即可不辩自明。因此,他立论的依据主要就是孟子的“舜,东夷之人也”一语,认为舜发迹前从事各项生业皆在鲁卫之间,也即古时的东夷地区,那么所耕稼的历山自然不会远在河东。另外,我们在此基础上还可以补充一点的是,根据史籍记载的情形看,舜部族有一个自东向西逐渐迁徙、不断壮大的过程,古书无一例外地将舜耕于历山作为其第一项生业,则历山更应在雷泽、河滨之东,即东夷之腹地,断无在河东之理可谓昭昭然。至于好事者何以将历山附会为河东雷首山,曾巩也作了合理的解释:舜娶尧之二女,乃居妫汭,妫水出于雷首,雷首遂有历山之别号;然而舜娶二女,居妫汭,实属其发迹以后之事,那么,雷首自然与发迹前所耕之历山毫不相干。排除河东说,在古东夷族的活动范围内寻找舜所耕之历山,那么就只有济南之历山了。曾巩的论说虽然尚嫌简略,却言而有证,很有价值,故元代著名史家于钦,述及历山时,大段迻录曾巩的上述文字,然后说:“或者不此之论,乃备载陆鲁望象耕鸟耘之辩,可见其赘。”于钦显然是赞同曾巩观点的。近十多年来,徐北文先生在曾巩研究成果的基础上,经进一步的深入研究,以大量无可辩驳的事实,证实舜耕之历山确乎就是济南之历山,凡此可详见徐北文先生《大舜传》所附《大舜行迹考》一文。看来,此一问题,似乎已成定谳,难以移易。

既然舜耕历山即济南之历山,那么济南泉水的历史就可以上溯到虞舜时代,那么舜(或舜泉)之名,娥英水之名,恐怕早在虞舜时或稍晚时就已有之了。正因为济南泉水历史文化可以上溯至大舜,所以我们发现曾巩在吟咏济南泉水时,往往带有一种浓烈的历史意识。曾巩于大明湖北岸建亭,命名“北渚”,其典近取杜甫《陪李北海宴历下亭》中的“北渚凌清荷”,远取《楚辞·九歌·湘夫人》中的“帝子降兮北渚”的诗句,原本就是用以纪念舜之二妃娥皇、女英的。至于其《舜泉》一诗,更是歌颂帝舜的:“山麓旧耕迷故垄,井干余汲见飞泉……南狩一时成往事,重华千古似当年。更应此水无休歇,余泽人间世世传。欧阳修后来路经济南,曾作《舜井歌》,对忘年交曾巩在齐州的政绩予以赞许,对曾巩的舜耕历山济南说,显然也是认同的。另外,金代著名诗人元好问遍游山西山东,也主张舜耕历山在济南而非河东(山西),其《舜泉效远祖道州府君体》一诗云:“重华初侧陋,尝耕历下田。至今历下城,有此东西泉……”

可见,曾巩对济南泉水独具特色的历史考证发展了泉文化,给济南泉水增添了几多人文灵气。这些很有价值的考证直到今天仍不失其闪光之处。

三

以上谈的是曾巩对济南泉水时间(历史)上的溯源;下面再来探讨他对济南泉水空间(地理)上的溯源。

济南南依泰山,北临济水,因此为济南泉水溯源,则源头非泰山即济水。不过,在缺乏地质知识的古代,人们更倾向于相信济水是济南泉水的源头,因为早在商周秦汉时代济水就是我国的赫赫有名的“四渎”之一,是历史文化的名川;而泰山之阴诸峪之水汇入玉符河,北流受阻于仲宫北侧分水岭,只好逦迆折向西北,流人济水。分水岭以北至济南泉区,地域狭窄,径流短小,除非多雨季节,河溪几乎常年干涸。因此仅仅根据这种最直观的现象,人们也会把泉区北侧浩浩荡荡不舍昼夜的一川清水视作泉水的补给源,或者更把济水的源头王屋山作为源头。与曾巩同时的沈括( 1031-1095年),其于《梦溪笔谈》卷三云:“古说济水伏流地中,今历下凡发地皆是流水,世传济水经过其下。”他是相信“济水性趋下清而重”的,从而也是相信济水为济南泉水的补给源的。此后千百年来,人们大多沿袭这一古已有之的看法,如明人王廷相《饮趵突泉》:“济水东来伏,泉开涌玉林。”胡缵宗《咏趵突泉》:“王屋流来山下泉,清波聊酌思泠然。”清人蒲松龄《趵突泉赋》:“泺水之源,发自王屋。”王昶《游珍珠泉记》:“济南府治,为济水所经。济性洑而流,抵巇,辄喷涌以上……遂得泉。”田雯《晚坐来鹤桥听道士弹琴》:“喷薄历山根,远往自王屋。”田同之《摸鱼儿·趵突泉》:“泉流溥,地脉清涵不露,遥牵王屋潜注。”郝植恭《七十二泉记》:“济水伏流地中,经历下溢而出者,遍地皆泉。”王钟霖《第一泉记》:“济水源自王屋,伏流至济南,随地涌泉,不止七十二也,而趵突为最。”(《历代咏泉诗词文献》)等等,不一而足。概言之,咏泉名士们大都把近水楼台的济水作为济南泉水之源,认为,得济水而成其趵突;而真正涵养水源的南部山区,则屡屡被漠视。

从现有资料看,在济南泉水源头问题上,曾巩是第一个给出正确答案的人。其《趵突泉》一诗有言道:“一派遥从玉水分,暗来都洒历山尘。”《齐州二堂记》则作了详细的阐述:

《齐州二堂记》之阐述

按图,泰山之北与齐之东南诸谷之水,西北汇于黑水之湾,又西北汇于柏崖之湾,而至于渴马之崖。盖水之来也众,其北析(折——作者注)而西也,悍疾尤甚,及至于崖下,则泊然而止。而自崖以北至于历城之西,盖五十里,而有泉涌出,高或致数尺,其旁之人名之曰“趵突之泉”。齐人皆谓尝有弃糠于黑水之湾者,而见之于此。盖泉自渴马之崖,潜流地中,而至此复出也。……齐多甘泉,冠于天下,其显名者以十数,而色味皆同,以予验之,盖皆泺水之旁出者也。泺水尝见于《春秋》,鲁桓公十八年“公会齐侯于泺”,杜预释:“在历城西北,入济。”济水,自王莽时不能被河南,而泺水之所入者,清河也。预盖失之。今泺上之南堂,其西南则泺水之所出也,故名之曰“泺源之堂”。

曾巩是有点实证主义的科学精神的,通过上面的这段文字,我们应该相信,为了探明济南泉水的补给源,他曾前往南部山区作过实地的勘查。他根据自己的勘查结果,并参考济南人弃糠于黑水之湾而见之于趵突泉的传说,得出玉符河水自渴马崖潜伏地中五十里,复出而趵突泉的结论;又根据济南诸泉色味皆同这一现象,作出诸泉“皆泺水之旁出者也”的判断。

前一个结论无疑是极有科学价值的,因为经过近世以来科学工作者的考察和研究,渴马崖一带即便不是济南泉水唯一的补给源,也是最重要的补给源。至于后一结论,也是很有认识的价值。所谓“皆泺水之旁出者也”,似乎是说,趵突泉又与其他各泉息息相通。而事实上,类似的观点,在曾巩之前,早已有人提出。如《续述征记》云:历山有井,无底,与城西南涌泉相通。《三齐记》:历山下有无底井,与华泉通。济南泉区及以南山地,地下岩溶地貌发育,形成许多溶洞、溶孔、溶沟,它们之间纵横交错,自南向北,宛如树状地下输水网道,趵突泉、舜泉、华泉等百十个泉眼地下相连,也是可能的。曾巩将济南众泉视为一个互相联系的整体,无疑是符合客观事实的,是极具学术价值的卓识。众泉连通,水源一脉,也是极有见地的生态思想。

济南泉水源于南山的观点一经曾巩提出,便得到不少有识之士的赞同。曾巩卸任齐州知州之当年(1073年),著名文学家苏辙出任齐州掌书记,作《槛泉亭》(按:趵突泉又名槛泉),诗中云:“连山带郭走平川,伏涧潜流发涌泉”;又作《舜泉复发》,诗云:“连宵暑雨源初接,发地春雷夜有声。”虽然没有直言,但字里行间已透露出,他是认同曾巩说法的。金人元好问《历下亭怀古分韵得南字》云:“南山压城头,十里奎与函。洑流出地底,城隅满泓潭”;又《济南行记》云:“瀑流泉在城之西南,泉,泺水源也。山水汇于渴马崖,洑而不流,近城出而为此泉。好事者曾以谷糠验之,信然。”元初名臣王恽于至元十九年(1228年)出任山东东西道提刑按察副使,曾作《趵突泉歌》:“沇流峻发王屋颠,世以独达神其源。不知悍駃势所激,玉虹那待冯夷鞭。洑流渴马穿历背,海眼洞彻开龙渊。尝闻弃糠黑湾复此出,明见下与地脉相勾连……”是明言济南泉水与济(沇)水毫不相干,而是由南部山水潜伏出露形成的。迨及明代,张珣在其《七十二泉总咏》中有言道:“济南出灵泉,七十有二穴。其源根泰山,其脉罄千折。”因撰有《咏七十二泉》组诗而著名的晏璧,其在《趵突泉》一诗中云:“渴马崖前水满川,江心泉迸蕊珠圆。济南七十泉流乳,趵突独称第一泉。”清朝乾隆皇帝《戊辰上巳后一日题珍珠泉》:“济南多名泉,岳阴水所潴。”皆把南部山区作为济南泉群的补给源。他们的观点是否源自曾巩的考证,我们不得而知。

然而,通观明清近古以来,支持曾巩之正确观点的人毕竟属于少数。有些人则违依于两种成说之间,莫所适从。如明代济南人刘敕,所著《历乘》卷三《舆地》“黄山条”下,云:“城西南六十里,周如城,岱阴诸水奔流至山西,汇而为池,伏流至城西,出为趵突泉。”可是在“趵突泉”条下却又有“发源于王屋山下,三伏三见”云云。可见择善而从,不受错误观点干扰,是很难的。更有甚者,一旦涉及济南泉水的起因,似乎连源于济水这一貌似合理的成说也不信了。金元之际,曾有好事者在趵突泉畔立了座吕仙(吕洞宾)祠,竟然不顾常识,硬是将趵突泉同东海扯在一起,胡诌什么趵突泉地下有海眼,直通东海,仿佛东海成了济南泉水的补给源了。士大夫吟诗作文,为壮声色,又往往要援引这一民间传说入诗人入文,如明代大儒王阳明《晚到泺泉次赵松雪韵》:“泺源特直根虚无,下有鳌窟连蓬壶”;诗人陈镐《晚到泺泉次赵松雪韵》:“流通渤澥源何远,老尽乾坤势未枯。”士大夫姑妄听之,姑妄言之,到头来却使得民间的此类离奇传说愈传愈离谱,愈荒唐可笑,于是遂有“三股水”即海上三仙山的说法,泉畔也随之树起了“蓬山旧迹”的牌坊。泉水的价值主要体现为历史文化的价值,而诸如此类的传说,对于发掘和提升济南泉水的历史文化品位非但无益,反倒有害。

有了以上述说,再回过头来看九百多年前的曾巩,我们又怎能不为他在济南泉水成因问题上的过人见识而深深折服!

如果说曾巩在济南泉水时间上的溯源体现了其厚重的人文底蕴,那么,在时间上的溯源则折射了其独到的科学精神。

四

要之,曾巩在济南泉水溯源方面是有突出贡献的,析言之:时间上溯源,将济南泉水与虞舜挂靠在一起,大大丰富了泉水的历史文化底蕴;空间上溯源,将济南泉水的补给区落实在岱北山区,又为后世乃至今人保泉护泉提供了可靠的依据。

说到这里,顺便提一提曾巩与趵突泉的得名,似乎也是很有必要的,因为泉名的溯源理应包括在泉水溯源的范畴之内。

人有人名,泉有泉名。虽然人人常说“名字不过是个符号、代号”,仿佛无关大体,然而从文化学的角度讲,命名取号之恰当与否、素雅与否、响亮与否,就不完全是无关紧要的小事了。具体到趵突泉,古往今来有“泺”、“泺源”、“娥英水”、“槛泉”、“瀑流”、“三股水”等等之名,显然都远远不及“趵突泉”一名之古雅、响亮而富有文化意蕴。而“趵突”一名,最初也正是见之于曾巩的这篇《齐州二堂记》的。从上引曾巩原文“其旁之人名之日趵突之泉”一语看,似乎曾巩之前,即有“趵突泉”一名,而事实上极有可能是曾巩根据当时济南人之俗称,摹声命名为“趵突泉”的。

据徐北文先生二十多年前的研究,北宋刘诏命名“槛泉”,是取自《诗经》的“觱沸槛泉”,而“觱沸”是象声词,其在先秦时期拟读当为“毕布”,正是泉水冒出水面的拟音,北宋民间称趵突泉为“瀑流”,也属于拟音,两者的读音是相近的。曾巩来济南任官,便依此写成“趵突”。“总之,觱沸、瀑流、趵突都是今日济南口语中的‘卜嘟’的一音之转”。古雅而上口,又不失象声,这恐怕正是“趵突”之名“大行其道”,其他名称渐次湮没无闻的缘由了。如此说来,命名“趵突”,可算是曾巩对济南泉水历史文化的又一贡献了。

当然,曾巩命名“趵突”一说,只是作者的一种推断。但无论如何,这样的事实我们必须承认,那就是曾巩之后,“趵突”之称才广为流传。由此我们可以断定,曾巩至少是“趵突”称谓的积极推广者。

曾巩在齐州任上仅有短短一年多点的时间,就被调任襄州。《元丰类稿》附录《行状》载其临去时,“(齐)州人绝桥闭门遮留,夜乘间乃得去”。曾巩遗泽可谓厚且远矣,乃至后世济南人为其立祠设祭,明代祠在历山之上,称“曾巩庙”,清代又移至明湖东北岸,称“南丰祠”。如果说当初济南父老“绝桥闭门遮留”主要是感戴曾公的政绩,那么后世设祠岁时致祭,则主要当是缅怀其对济南历史文化(尤其泉水历史文化)的突出贡献了。

曾巩纪念馆 | 挤成“纸片”也要来! 曾巩

“十一”黄金周,全国各地都是人潮涌动。曾巩纪念馆作为南丰的“网红”景点,也吸引了众多游客前来“打卡”。据不完全统计,“十一”期间,纪念馆(曾巩纪念馆、新曾巩纪念馆)及曾巩文化园共接待游客16.9万人次,日均接待约2.4万人次。

曾巩纪念馆是爱国主义教育基地。

10月1日,在家长的陪同下,小朋友们用稚嫩的小手在帆布包上绘画,表达对祖国母亲的热爱和祝福。

10月5日,南丰二中的同学们在老师的带领下,来到新曾巩纪念馆开展课外实践活动。同学们分批有序的参观了曾巩纪念馆,通过展板、实物、视频等形式,学习曾巩刻苦学习、严以律己的精神。

▲学生们仔细聆听、了解曾巩事迹

白天游览读书岩、参观新曾巩纪念馆,缅怀先贤之遗风;夜晚欣赏璀璨的“灯光秀”,感受曾巩文化园之美。